Resumo

Este texto pretende apresentar de forma breve as diferentes fases da Guerra da Restauração na região de Trás-os-Montes, em particular na fronteira mirandesa. Deste modo, pretendemos fazer uma análise do tipo de operações militares levadas a cabo nesta parte da fronteira portuguesa, baseadas sobretudo em operações de baixa intensidade e de desgaste do inimigo, a par da evolução das estruturas defensivas locais. Assim, e apesar da “secundarização" a que é normalmente votado este território no contexto da Guerra da Restauração, devemos sublinhar a importância de Trás-os-Montes na conjugação de esforços com outras partes da fronteira, nomeadamente o Minho e o Alentejo, sobretudo pela capacidade do desenvolvimento de manobras de diversão e de pressão constante sobre a região espanhola de Zamora.

Palavras-chave: Guerra da Restauração; Guerra de “baixa intensidade"; Fronteira Mirandesa.

Abstract

This text aims to briefly present the different phases of the Restoration War in the Trás-os-Montes region, particularly along the Mirandese border. In this way, we intend to analyze the type of military operations carried out in this part of the Portuguese border, mainly based on low-intensity operations and enemy attrition, alongside the evolution of local defensive structures. Thus, despite the "secondary" role that this territory is usually assigned within the context of the Restoration War, we must highlight the importance of Trás-os-Montes in coordinating efforts with other border regions, namely Minho and Alentejo, especially due to its capacity to develop diversionary maneuvers and maintain constant pressure on the Spanish region of Zamora.

Keywords: Restoration War; "Low-intensity" war; Mirandese Border.

Introdução

Ao longo de cerca de vinte e oito anos, entre 1641 e 1668, a Guerra da Restauração moldou a vivência e a mentalidade das populações raianas. A insegurança permanente de uma fronteira aberta às entradas e razias do inimigo prendia-se com a própria estratégia de evitar recontros com um grande número de soldados, optando-se, de um lado e do outro, pela utilização de pequenos destacamentos que encetavam rápidas incursões em território inimigo, ocupadas em saquear tudo o que encontrassem. Os objetivos eram notórios: debilitar o inimigo e dificultar as atividades económicas, não interessando a ocupação do território, tendo em conta a impossibilidade de alcançar uma vitória total[1].

A Guerra da Restauração (ou da Aclamação), por se prolongar ao longo de quase três décadas, passou por várias fases distintas. As opções estratégicas eram tomadas normalmente tendo em conta diversas condicionantes. O tempo ideal para as campanhas era entre abril e junho, e entre setembro e novembro, uma vez que, no primeiro caso, já se podia vadear os rios e, no segundo, já tinha passado o calor excessivo do verão. As chuvas abundantes podiam transformar os caminhos em terríveis lodaçais, e o calor extremo, aliado à escassez de água, condicionava de forma determinantes o progresso de qualquer exército.

O papel de Trás-os-Montes como palco de guerra, em geral, diverge sempre consoante a visão de quem escreve, centrando-se a maior parte dos autores em abordagens demasiado generalistas e distantes ou, no caso dos autores locais, colocando-se a tónica numa certa exaltação regionalista.

Em termos gerais, a região transmontana foi sempre considerada como um palco secundário de operações, nomeadamente durante a Guerra da Restauração, apontando-se tradicionalmente o Alentejo e a Estremadura espanhola como os palcos privilegiados dos conflitos entre Portugal e Espanha. No entanto, a região transmontana teria um papel significativo ao longo do conflito, quer na conjugação de esforços com as forças portuguesas da província do Minho, enfrentando e limitando as ações espanholas que partiam da Galiza, quer na pressão exercida sobre a região de Zamora, a nível militar e económico.

Na região de Trás-os-Montes, em geral, e na fronteira mirandesa, em particular, a Guerra da Restauração fez-se sentir em diferentes ritmos, consoante as capacidades militares dos oponentes e as estratégias implementadas pelos comandos militares.

As forças portuguesas desenvolveram quase sempre uma atitude defensiva ao longo do conflito. Mas esta opção derivava geralmente da dificuldade de a Coroa portuguesa concretizar e aplicar os meios necessários à manutenção de uma grande força militar, visível sobretudo na primeira fase da guerra, o que não permitiu a Portugal beneficiar da fraqueza notória do exército da Estremadura e dos problemas sentidos por Madrid na Catalunha, nesta mesma época.

Por isso, ao longo de quase todo o conflito, as operações militares na fronteira transmontana seguiram um modelo de guerra de “baixa intensidade" ou “irregular", caracterizada por sucessivas entradas em território inimigo, de parte a parte, com pequenas escaramuças e alguns combates de maior importância.

As fases mais ativas derivaram de uma renovada energia espanhola, livre de outros entraves europeus, sobretudo a partir de 1656, com a tomada de Olivença pelas forças espanholas. No lado português, a ação e eficácia de dois dos mais importantes comandantes militares de Trás-os-Montes contribuiu também para que as ações militares nesta parte da fronteira aumentassem de intensidade e de valor estratégico. Assim, D. Rodrigo de Castro, Conde de Mesquitela, não só aumentou os efetivos militares disponíveis na província como reforçou de forma significativa as fortificações existentes na raia transmontana. Entre 1662 e 1668, a ação de D. Luís Alvares de Távora, Conde de S. João, seria ainda mais importante, utilizando um número ainda maior de forças para desenvolver uma estratégia mais ampla de “diversão" do inimigo, com o objetivo de facilitar as operações militares portuguesas noutras partes da fronteira, nomeadamente no Minho e no Alentejo, na derradeira fase da guerra.

1. Primeira fase (1641-1658)

A primeira fase da guerra na fronteira mirandesa foi, de facto “uma guerra de pequenas escaramuças, pontuada por alguns combates mais importantes"[2]. As atividades militares desenvolveram-se num ritmo sazonal, envolvendo forças retiradas de outras províncias para acudirem a situações de perigo iminente, resultando a maior parte das ações em saques e pilhagens de um lado e do outro da raia. O estado de guerra era permanente, mas manifestava-se de forma intermitente, não obedecendo a um plano determinado ou a um objetivo estratégico definido.

Este tipo de guerra atingia sobretudo as populações civis, a quem as tropas roubavam os gados e queimavam as searas, as vinhas e os olivais[3]. A chamada “pequena guerra" ou “guerra irregular" caracterizava-se por “golpes, emboscadas, guerrilha e penetrações, visando aniquilar o inimigo, queimar as suas aldeias, destruir-lhe os meios de vida e obter despojos"[4]. Estas pilhagens serviam com frequência os interesses dos próprios oficiais, que escolhiam os alvos esperando grandes dividendos. A própria Coroa reconhecia que a perspetiva do saque levava os soldados a combaterem com mais vontade[5]. Na raia transmontana estas ações trouxeram, normalmente, muito gado e roupa, mas também linho, azeite e sal em grandes quantidades. A presa repartia-se de acordo com o costume, ou seja, “o imóvel nas conquistas, he direito real, com os instrumentos bélicos, que se tomão aos conquistados, & do movel a quinta parte, que costuma darse aos Generaes do restante se faz hum saco pera se repartir, não pelos que furtão, pelos que mais pelejão"[6].

Este tipo de guerra era utilizado de forma generalizada, sobretudo quando o terreno não se adequava às táticas lineares imperantes, destinadas aos grandes exércitos. Assim, para otimizar os recursos militares existentes e adaptá-los às características do terreno, as autoridades militares transmontanas decidiram “fazer a guerra per imitação da do Brasil", dando ordem a todos os capitães-mores para elegerem um capitão que, com 50 mosqueteiros escolhidos, “infestassem, de noite, & dia ao inimigo, & lhe queimassem lugares"[7]. António Manuel Hespanha caracterizou com pormenor esta estratégia de “guerra lenta", amplamente utilizada no território brasileiro, referindo-se ao conflito entre Portugueses e Holandeses no Recife, destacando a estratégia portuguesa de controlar o hinterland de forma a cortar ao inimigo qualquer provisão de boca e de comércio, evitando ao mesmo tempo oferecer-lhe qualquer hipótese de batalha campal em que este pudesse sair vitorioso[8].

No entanto, esta prática começou a ser sentida como inútil e prejudicial para as populações raianas, notando-se a diminuição do entusiasmo relativamente ao tipo de ações desenvolvidas, sobretudo devido às levas forçadas de homens. Por isso, numa carta de 26 de abril de 1642, o rei avisaria o fronteiro Rui de Alarcão que deveria efetuar entradas em território inimigo, mas apenas se fossem urgentes e de grande necessidade, devendo proceder com tento e consideração, evitando molestar e vexar os pobres lavradores, que eram forçados a sair de suas casas para participarem nestas breves campanhas. Em abril de 1646, uma ordem régia avisaria também as autoridades militares que não deveriam obrigar as gentes da ordenança a ir às fronteiras, “salvo em hum caso de notório perigo, invasão, & cometimento grande do inimigo" que não se pudesse combater apenas com os soldados pagos e os auxiliares[9]. Por isso, apenas em 1649 se voltaria a recorrer ao sistema de entradas, muito por ação do comissário-geral de cavalaria, Henri de Lamorlé, o mesmo acontecendo em 1652 e 1654-1655, sob as ordens de Joane Mendes de Vasconcelos.

A fronteira mirandesa tinha como adversários diretos o Marquês de Alcañices e o Conde de Alba de Liste que, logo em outubro de 1641, efetuaram uma entrada em território português precisamente para tomarem as peças de artilharia que vinham de Lisboa com destino a Miranda, através da foz do rio Tua. Em resposta, o capitão-mor de Miranda, Pedro de Melo, pediu auxílio ao fronteiro Rui de Alarcão e a Francisco de Sampaio, governador de Torre de Moncorvo. Este último foi mais célere, enviando notícias ao capitão de Bemposta, Domingos de Andrade Correia, para socorrer Miranda com a sua companhia e todos os seus homens de ordenança.

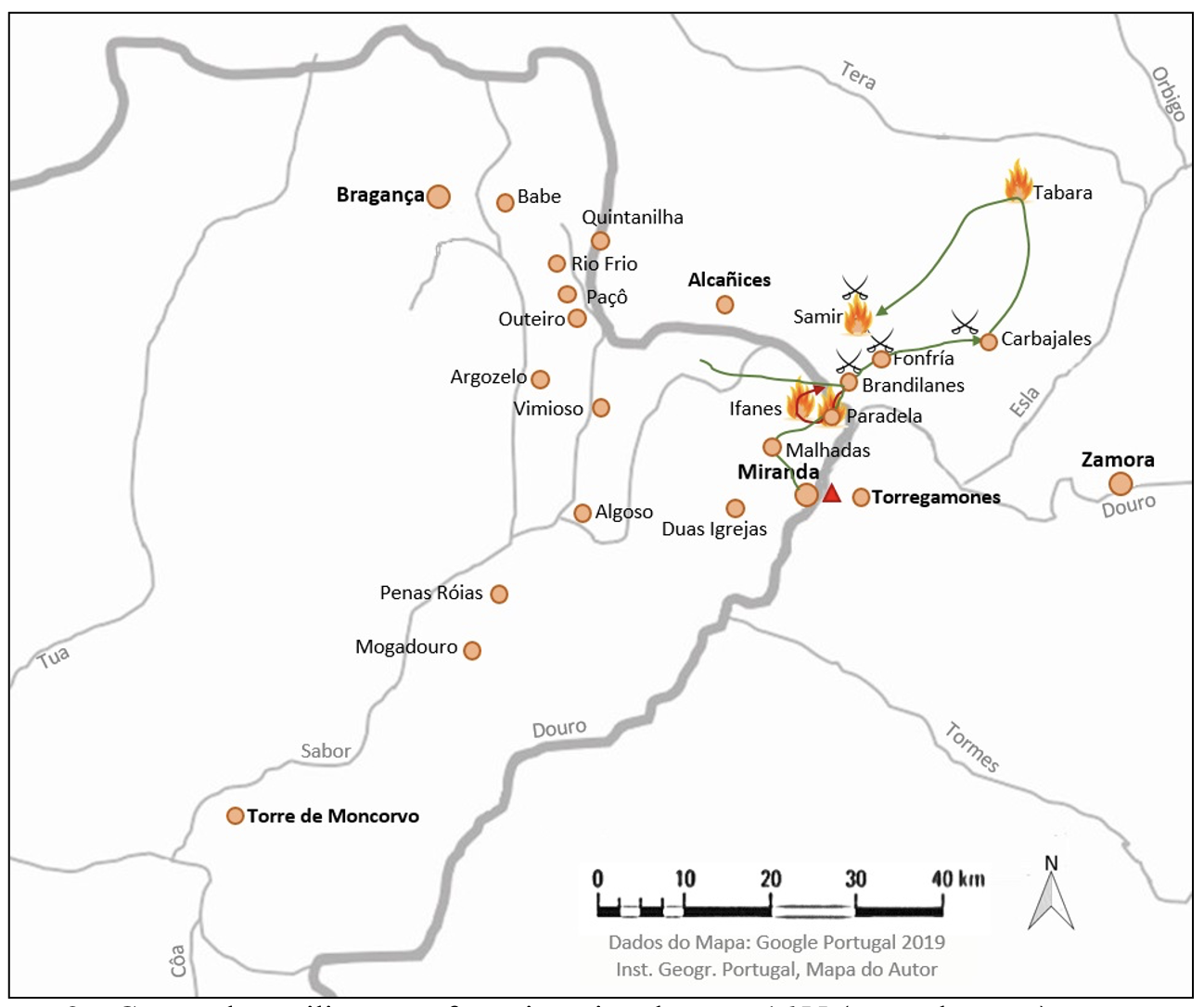

No dia 19 de outubro, os espanhóis entraram em Portugal com 3.500 infantes e uma companhia de cavalos, sem encontrarem qualquer tipo de resistência, passando por aldeias e lugares abertos. Sabendo que a artilharia tinha sido desembarcada na foz do Tua e seguia por terra em direção a Miranda, as forças espanholas apressaram-se em direção de Duas Igrejas, formando o seu esquadrão numa elevação próxima, no dia 21. A rápida troca de informações entre as diversas autoridades militares da região permitiu uma bem-sucedida manobra de cerco. Enquanto as tropas espanholas atacavam e queimavam os lugares de Duas Igrejas, Malhadas e Caçarelhos, juntavam-se aos 1.500 homens do capitão da Bemposta, mais 1.500 soldados enviados a partir de Torre de Moncorvo, e uma companhia de 100 homens proveniente de Mogadouro, todos com ordens para se reunirem em Argozelo, no termo da vila de Outeiro, onde se encontrava também Henrique de Figueiredo com uma companhia de infantes e duas companhias de ordenanças. O fronteiro Rui de Alarcão também sairia de Bragança com três companhias de infantaria paga e três companhias de ordenança, em direção a Vimioso. Rapidamente, e com grande sucesso, as tropas portuguesas conseguiram detetar as movimentações inimigas e cobrir distâncias consideráveis para se reunirem novamente no lugar da Especiosa, conseguindo, desta forma, contornar o contingente espanhol e posicionar-se entre este e a fronteira. A perceção de um possível cerco levou as forças espanholas a retirarem, voltando a ser avistadas alguns dias depois na região de Vimioso, regressando de seguida a território espanhol para se fortificarem em Brandilanes, Carbajales e Alcañices.

Figura 1 – Campanhas militares na fronteira mirandesa em 1641 (mapa do autor).

Rui de Alarcão resolveu, por isso, atacar Brandilanes com um troço de 5.000 homens, divididos em três esquadrões. Chegados a esta localidade, as forças portuguesas atacaram os soldados espanhóis em várias frentes, obrigando-os a refugiarem-se numa trincheira aberta no adro da igreja e, finalmente, no interior da própria igreja. Após o combate renderam-se cerca de 300 espanhóis, enviados depois para Lisboa como prisioneiros. O saque rendeu 300 mosquetes, 100 arcabuzes, 100 picos, bandeiras, tambores, munições e muita roupa.

As notícias de novos preparativos militares surgiram no final do mês de fevereiro de 1642, junto da raia de Vimioso. A câmara de Vimioso avisou então que o inimigo se estava a juntar em Alcañices, o que levou os portugueses a tentarem salvar os cereais, com muitas mulheres a cozerem o pão para que o inimigo o não destruísse[10].

Em abril do mesmo ano o rei de Portugal era avisado pela Câmara de Miranda do Douro e pelo seu respetivo capitão-mor que o inimigo se preparava para atacar a raia mirandesa em força. As notícias dos espiões indicavam que se tinham reunido em Alcañices onze companhias de infantaria pagas e 120 homens de cavalo, esperando-se mais gente em Carbajales e Zamora. As autoridades transmontanas temiam que os espanhóis tomassem Miranda, considerando que, se tal acontecesse, “metendo-lhe socorro pelo Rio Douro sem se lhe poder impedir, e fortificando nella a fara inexpugnável em rasao de sua fortaleza e sitio, e dali poderá conquistar toda ou a maior parte daquela Provincia"[11].

O perigo continuava a existir no mês seguinte, levando o fronteiro-mor Francisco Sampaio a alertar que a gente de guerra existente em Miranda era muito pouca, e a extensão de muralha bastante extensa[12], salientando também a existência de muitos cristãos-novos no território que, acossados pelo Santo Ofício, se poderiam rebelar contra a Coroa portuguesa.

Entretanto, em junho de 1642, os espanhóis já tinham colocado duas peças de artilharia no Penedo Amarelo, na outra margem do rio Douro, o que colocava toda a área urbana em perigo, uma vez que “com as balas dos seus mosquetes dão nas paredes desta Se, e dalli quasi toda a cidade fiqua descoberta"[13]. Apesar destes sobressaltos, as ações espanholas fizeram-se sentir mais na raia de Chaves, sobretudo no verão seguinte, com os espanhóis a atuarem a partir de Monterrei e as forças portuguesas a enviarem surtidas de “diversão" pela raia de Bragança em direção aos arredores de Puebla de Sanabria.

Em novembro de 1643, em resposta a uma entrada espanhola na região de Bragança, foram enviados 500 mosqueteiros e 100 cavalos, 50 dos quais couraçados, que entraram pela parte de Alcañices, mais desprotegida, conseguindo queimar quatro lugares. Esta força, entretanto, acabou acossada por D. Diego Pescador e D. António de Mela, em Lombo de Babe, com danos consideráveis. Perante este revés, os portugueses juntaram gente de Chaves, Miranda e Bragança a reforços provenientes de Lisboa, e invadiram o território de Puebla de Sanabria através do vale de Lubián, num total de 2.000 infantes e 100 cavalos, acabando por destruir a povoação de Lubián, que confrontava com a raia de Bragança, sem entrar em confronto com os socorros espanhóis existentes na região[14].

Como resposta, o governador de Puebla de Sanabria, D. Juan de Benavides, juntou gente de guerra em Calabor com o intuito de entrar em Portugal pelo caminho real de Bragança. O contingente dirigiu-se a esta cidade, marchando na vanguarda um esquadrão volante de quatro mangas de arcabuzeiros e mosqueteiros, abrigando também cavalaria, seguido de um esquadrão de mangas de piqueiros, estes abrigados por cavalaria, e, por fim, uma tropa de éguas ligeiras. Perto de Bragança, as forças portuguesas responderam com alguns disparos de artilharia. A força invasora acampou depois num local alto, perto de Bragança, passando as mangas a troços. Foram imediatamente enviadas várias expedições que saquearam e queimaram Oleiros, Meixedo, Rabal e França, regressando depois a Calabor por um lugar chamado Portelo Pequeno, que também destruíram[15].

Ao mesmo tempo, os portugueses continuaram a realizar entradas em território espanhol para roubar gado e outros bens, fazendo prisioneiros e queimando o lugar de Riomanzanas, obrigando os espanhóis a transformar Carbajales, Alcañices e Torregamones em praças de armas fortificadas, com guarnição de um terço fixo de 800 homens pagos por Zamora. Puebla de Sanabria também foi fortificada, formando-se aí cavalaria de ordenança, com 50 ginetes pagos pela cidade e 25 cavalos pagos pelo respetivo Bispo e Cabido[16].

Em 1646, o reduto construído pelos espanhóis no Penedo Amarelo continuava a ser bastante incómodo para os mirandeses, apoiado por 1.000 homens das ordenanças alojados em Torregamones. Os dois canhões ali colocados lançavam projéteis de 35 libras, causando estragos em telhados e em algumas ameias da muralha[17].

Nesse mesmo ano, os espanhóis conseguiram reunir uma força considerável para atacar a raia transmontana, sob o comando do Mestre de Campo D. Francisco de Castro e do governador de Zamora, D. Francisco Geldres. O contingente contabilizava 6.000 homens, com dois terços velhos, três peças de artilharia, cerca de 400 cavalos e muitas carruagens e bagagens. A esta força juntaram-se mais 1.000 homens de Puebla de Sanabria, e outros 1.000 de Alcañices e Carbajales. No total, a força espanhola contava com cerca de 9.000 infantes e 400 cavalos. Em outubro, esta força entrou na zona da vila de Outeiro de Miranda pelo lugar de Veigas, onde queimaram duas casas, dirigindo-se depois para Quintanilha. A partir daqui os invasores dirigiram-se para Rio Frio e Paçô, que pilharam e queimaram “passando a espada dous homes doentes que acharão, ferindo a hua molher e despindo quatro". Um dia depois, o Governador das Armas de Trás-os-Montes mandou juntar a cavalaria paga, num total de 110 homens, acrescidos de 700 infantes. Este contingente saiu de Bragança sob as ordens do próprio Rui de Alarcão, com o objetivo de combater o inimigo que, entretanto, deitara fogo também a mais oito lugares da região de Outeiro e Lombo de Babe, dirigindo-se para Bragança tentando passar o rio Sabor pela ponte de Parada e pelo Porto das Areias, a apenas duas léguas da cidade.

Enquanto os espanhóis acampavam em Babe, Rui de Alarcão passou a dispor de uma força maior, composta por 200 soldados pagos e 1.500 homens, entre volantes e ordenanças. A 11 de outubro, Alarcão decidiu atacar o acampamento espanhol com a cavalaria disponível e 300 homens dos mais experientes, mandando também chamar o comissário de cavalaria Achim de Tamericourt, o capitão de cavalos Manuel de Miranda, bem como as forças que se encontravam perto de Miranda do Douro, num total de cerca de 1.300 homens.

O francês Tamericourt acabaria por desempenhar um papel decisivo na ação, irrompendo pelo acampamento espanhol com 93 cavalos, conseguindo chegar até à tenda do próprio Mestre de Campo D. Luís Geldres, que acabou ferido com uma estocada na garganta. No dia seguinte prenderam também um frade franciscano que acabou por revelar que o exército espanhol tinha a intenção de passar o mês inteiro em campanha, aquartelado em território português. No dia 13, o inimigo acabaria por retirar totalmente para Espanha, para os lugares de Figueiredo, Travassos e Nuez. A rapidez da ação portuguesa impediu inclusivamente que os homens provenientes de Miranda chegassem a tempo de contribuir para a vitória[18].

Apesar destes sucessos, as ações militares continuavam a não ser vistas com bons olhos, sobretudo pelos homens das ordenanças, que acudiam aos apelos constantes do governador das armas com alguma relutância. Talvez por isso, em agosto de 1649, o mesmo governador Rui de Alarcão se queixava que as praças transmontanas pareciam mais hospitais que presídios, rotulando grande parte dos soldados de inúteis para o serviço[19].

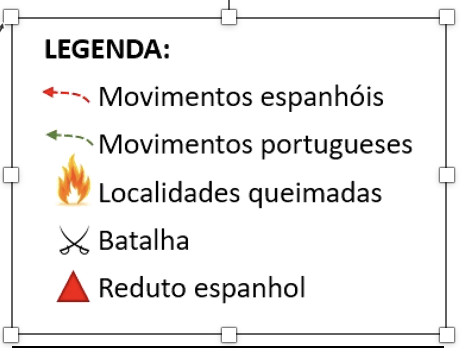

Quando o Conde de Atouguia ocupou o cargo de governador das armas de Trás-os-Montes, as ações bélicas continuaram por saldar-se apenas por pequenas incursões, tal como a entrada dos espanhóis pelo lugar de Paradela, em 1650, ou as incursões portuguesas em Fermoselle, Cerezal, Pino, Tábara e Muga, em 1654, mais uma vez para roubar gado e fazer alguns prisioneiros. Em 1655 os espanhóis entraram novamente em Paradela, de onde levaram grande número de cabeças de gado, recuperadas pelo capitão de cavalos Fernão Pinto Bacelar, que também aproveitou para saquear o lugar de Samir. Ao mesmo tempo, outras forças portuguesas aproveitaram para afrontar a guarnição de Carbajales e queimar a vila de Tábara e outros dezanove lugares, com ganhos consideráveis. Em resposta, os espanhóis fizeram uma nova surtida no início do mês de maio, desta vez por Ifanes, com 500 infantes e 150 cavalos, perdendo o saque obtido depois de serem perseguidos e desbaratados pelos portugueses entre Brandilanes e Fuenfría[20].

Figura 2 – Campanhas militares na fronteira mirandesa em 1655 (mapa do autor).

De facto, as autoridades de Zamora queixavam-se nesta altura que as praças de Carbajales, Alcañices e Tábara não tinham defesas suficientes, o que permitia aos portugueses entrarem em inúmeros lugares abertos, roubando os gados maiores e menores, a roupa branca e outras coisas consideradas preciosas, “sin perdonar el sagrado de los templos". As queixas ao rei eram constantes, avisando-se a Coroa espanhola de que os portugueses tentavam inclusivamente atravessar o rio Esla e atingir lugares na região de Zamora, e que haviam atacado Carbajales e Alcañices diversas vezes, saqueando toda a terra e obrigando os seus habitantes a refugiar-se nos montes.

2. Segunda fase (1659-1662)

Figura 3 – Planta da cidade de Miranda, c. 1640, Swedish National Archives (Riksarkivet); Utlandaska Stads – och fastningsplaner, disponível em «https://sok.riksarkivet.se/bilvisning/K0007279_00001».

Estes sucessos militares não evitavam as constantes queixas sobre a falta de recursos e a debilidade dos meios de defesa existentes na província. Em 1642, por exemplo, a cidade de Miranda do Douro dispunha apenas de algumas peças de artilharia em ferro, o que levou as autoridades locais a pedirem o envio urgente de peças de bronze, roqueiras, pólvora, murrão e munições em quantidades suficientes para dar resposta a qualquer avanço espanhol. Entre 1641 e 1642, as autoridades militares transmontanas solicitaram também, e por diversas vezes, a realização de obras e melhoramentos no castelo e muralhas de Miranda do Douro, nomeadamente a construção de plataformas para elevação da artilharia, sobretudo nas traseiras da Sé, bem como reparações diversas no castelo, nas muralhas, portas e barbacã[21].

Outros mostravam mais confiança relativamente às capacidades defensivas da região mirandesa. Em 1659, uma “Rellação das Praças da Raya" explicava que Miranda não precisava de grandes obras, porque estava situada num sítio bastante forte, pedregoso e escarpado, razão pela qual seria muito difícil o inimigo abrir trincheiras de aproximação ou aprofundar minas para sabotar as muralhas. Por outro lado, o facto de a cidade estar rodeada pelos rios Fresno e Douro impedia os espanhóis de deslocar para aqui a sua artilharia, devido às dificuldades na travessia do Douro e à topografia bastante irregular do terreno. Apenas no lado norte se percebia a necessidade de construir novas estruturas defensivas, ideia que estaria na origem da construção do futuro hornaveque, construído apenas durante a Guerra de Sucessão de Espanha[22].

Apesar do otimismo de alguns, quando D. Rodrigo de Castro, Conde de Mesquitela, se tornou governador das armas de Trás-os-Montes, a falta de recursos na província era evidente. Faltava cada vez mais gente de armas, uma vez que os contingentes locais eram desviados sucessivamente para as fronteiras do Minho e do Alentejo. No que dizia respeito a armamento, Mesquitela referiu ao Conselho de Guerra que a província não dispunha de peças de artilharia suficientes para defender de forma conveniente todas as praças da província, e que as peças de ferro e bronze existentes, na sua maioria, necessitavam de reparação. As armas individuais, tais como arcabuzes, piques ou carabinas também não se encontravam geralmente em bom estado[23].

Apesar destas restrições, o Conde de Mesquitela pretendeu deixar a sua marca na fronteira. Para tal, atacou Alcañices em 1658, com uma força de 8.000 homens de infantaria e 300 de cavalaria, a que juntou duas peças de artilharia. O sucesso foi tremendo, conseguindo saquear e queimar a vila espanhola, escapando apenas os que se tinham refugiado no castelo[24]. Em resposta, os espanhóis entraram na raia de Miranda, onde queimaram vários lugares, que se encontravam abandonados por ordem do governador da cidade de Miranda do Douro, seguindo em direção a Vimioso, que cercaram. O capitão Pedro Sequeira governador do castelo de Vimioso, defendeu o castelo e a atalaia com grande valor, dispondo apenas de algumas companhias de ordenança. Contrariados pela resistência portuguesa, os espanhóis “lançarão fogo as searas que estavão em vesporas de se colherem, alguas arderam, outras por mais deligencia que se fez na aplicação do fogo, não quizerão deixarse comsumir, o que se atribuiu a milagre"[25].

No que diz respeito a obras defensivas, podemos afirmar que, em geral, as obras consideradas “modernas" são posteriores a estes acontecimentos. No entanto, procederam-se a diversos ajustes, tal como no caso das estruturas defensivas de Miranda do Douro, onde foi construído um baluarte para proteger a porta de Nossa Senhora do Amparo, a entrada principal da cidade. A muralha também seria reforçada com a construção de guaritas, erguendo-se em volta da cidade baluartes e revelins exteriores em terra[26]. Poderá também datar desta época o rebaixamento das torres do castelo, com o objetivo de facilitar o acesso rampeado de peças de artilharia, convertendo-se as torres em bastiões mais largos.

Nesta mesma fase procedeu-se a obras de melhoramentos e de restauro no castelo de Vimioso e a construção da atalaia que ainda hoje impera numa iminência junto ao santuário de Santo Antão. Em 1748, o sargento-mor António Ferreira de Castro, na sua “Descripçam do Vimioso", diria que as obras tinham sido ordenadas pelo Conde de Mesquitela, à custa dos moradores da vila, mandando fazer de novo os fossos e os torreões do castelo, bem como a referida atalaia, salientando que “nas guerras da justa aclamação sendo governador desta Provincia o conde de Misquitella, mandou crescer a Torre, e fazer Torroins, e Trincheiras, e se defendeu dos inimigos, por que nunca evadirão"[27]. De qualquer das formas, em 1659 reconhecia-se que o pequeno castelo de Vimioso era suficiente para que os moradores nele se recolhessem em caso de perigo, e capaz de “ofender" qualquer inimigo que entrasse na vila e tentasse saquear as casas, devido à proximidade entre estas e o castelo.

3. Terceira fase (1662-1668)

O Conde de Mesquitela seria substituído em 1662 por Luís Alvares de Távora, Conde de S. João. Servindo como Mestre de Campo de Trás-os-Montes e do Minho, foi outro homem de ação de tal forma que, durante o seu governo, as depredações feitas pelos portugueses em território espanhol permitiram sustentar a cavalaria da província transmontana até ao fim do conflito[28]. Entre 1662 e 1665, o Conde de S. João promoveu diversas entradas, sobretudo na raia galega, às quais o fronteiro da Galiza, D. Baltazar Pantoja, tentou pôr cobro. No entanto, durante cerca de dois anos, as ações portuguesas, lideradas pelo sargento-mor de batalha Francisco de Távora, iriam obter um tremendo sucesso, penetrando mais de cinco léguas em território inimigo, e conseguindo submeter ao controlo português inúmeras aldeias e vilas[29].

Um bom exemplo desta estratégia mais arrojada foi a entrada efetuada em janeiro de 1663. Tendo sido informado que as forças espanholas se tinham alojado em aquartelamentos de inverno, o Conde de S. João resolveu apanhar o inimigo desprevenido, atacando numa época do ano em que as operações militares praticamente paravam. Assim, ao comando de 700 cavalos e 400 infantes, entrou na Galiza a partir de Monforte, atacando os quartéis espanhóis de Soutochão, Berrande e Arsoa, matando, segundo os relatos, muitos inimigos, e aprisionando um grande número de oficiais e soldados.

No mês de outubro de 1663, o Conde de S. João iria entrar novamente em ação. Após regressar da Corte, decidiu aproveitar a debilidade espanhola, provocada em grande parte pela perda de Évora e pela derrota na batalha do Canal. O governador das armas de Trás-os-Montes acabou por reunir uma força considerável, juntando 5.500 infantes, com 3.000 pagos e 2.500 auxiliares, 1.300 cavalos e 8 peças de artilharia. O exército levava ainda mantimentos para quinze dias, transportados em inúmeras carruagens. Esta ação de grande envergadura teve como consequência o saque e destruição de mais de 170 vilas e lugares na Galiza e Castela-a-Velha, sendo utilizada também como “diversão" para que o Conde do Prado, na fronteira do Minho, pudesse entrar na Galiza com maior facilidade. Esta seria a última grande ação militar na raia transmontana, uma vez que, a 21 de abril de 1667, o Conde de S. João receberia a incumbência de iniciar o processo de reformação da gente de guerra da província, sinal evidente de que a paz estava muito próxima.

Conclusão

Apesar da assinatura de paz com Espanha, a 13 de fevereiro de 1668, a desconfiança relativamente às intenções espanholas iria perdurar durante muito tempo, sobretudo nas zonas raianas, com as populações da fronteira a transportarem este sobressalto da guerra para a cultura popular e a integrá-lo nas suas próprias tradições orais.

Ao longo do conflito, as incursões espanholas e portuguesas tiveram quase sempre como objetivo principal garantir o abastecimento das suas próprias tropas, mas também impedir a utilização dos efetivos inimigos noutras partes da fronteira. Por isso, durante a Guerra da Restauração as ações militares na fronteira transmontana limitaram-se sobretudo a “entradas" de curta duração, de um lado e do outro, com objetivos muito específicos, normalmente de roubo e pilhagem dos lugares mais próximos, evitando-se qualquer confronto de grande dimensão, até porque os efetivos que as autoridades militares conseguiam reunir não o permitiam.

Em Trás-os-Montes, a necessidade de atuar com rapidez impunha uma utilização mais frequente da cavalaria, a quem, obviamente, não interessava aproximar-se das fortificações existentes. As ações militares que ocorreram na fronteira mirandesa também tiveram outro sentido, o de servir como elemento de distração relativamente a outras ações bélicas, nomeadamente na fronteira do Minho, atuando, deste modo, dentro de uma estratégia bem definida de dividir a atenção do inimigo e, eventualmente, aproveitar a confusão gerada pelos ataques iniciados em diversos pontos da fronteira, retirando daí dividendos. Este tipo de ações foi bem visível no período do governo do conde de S. João, verdadeiro estratega e militar de caráter agressivo, que conseguiu reunir o maior número de efetivos utilizados na região contra o inimigo, efetuando razias profundas en território galego e eliminando, de uma vez por todas, qualquer capacidade ofensiva por parte deste.

A “secundarização" da região transmontana daria também origem a que as praças não recebessem uma fortificação intensiva como aconteceu, por exemplo, no Alentejo. Deste modo, os melhoramentos que foram sendo efetuados seguiram sobretudo as circunstâncias e necessidades de cada momento, a par da consciência de que o próprio território impedia, de forma natural, grandes avanços por parte de qualquer força invasora.

Por isso, ao longo da Guerra da Restauração, as estruturas defensivas da região transmontana receberam ligeiras adaptações, de preferência sem grandes custos, e sobretudo para irem ao encontro das exigências da artilharia. Chaves, Bragança, Vimioso e, claro, a praça de Miranda do Douro, mereceram obras “modernas", ao longo da Guerra da Aclamação e da Guerra de Sucessão de Espanha. A falta de recursos financeiros foi um fator importante para a falta de obras de grande vulto, mas também devemos considerar que, tanto Outeiro de Miranda como a praça de Miranda do Douro eram consideradas, pelo menos nesta época, como inexpugnáveis, devido à topografia do terreno e ao facto de os acessos às fortalezas serem limitados e muito difíceis, rodeadas de terrenos escarpados ou de encostas íngremes e inacessíveis, condições que, ao longo do século XVIII, acabariam por ser ultrapassadas pelos avanços táticos e tecnológicos.

Fontes manuscritas

A.N.T.T., Consultas, cx. 37, mç. 6, nº 85; cx. 21, mç. 2A, 67; cx. 22, mç. 2B, 98; cx. 23, mç. 2C, 184; cx. 23, mç. 2D, 195; cx. 41, mç. 6-B, nº 356.

CASTRO, António Ferreira de – Noticias geográficas e históricas de Portugal, manuscrito, c. 1741, Biblioteca Nacional de España, Mss/5687, disponível em «bdh.bne.es».

Fontes impressas

ARAÚJO, João Salgado de – Sucessos militares das armas portuguezas em suas fronteiras depois da Real aclamação contra Castela. Lisboa: Paulo Craesbeeck impressor, 1644.

Bibliografia

ALMEIDA, Carlos A. Brochado de (Coord.) – Castelo de Vimioso: do castelo ao arquivo municipal. Vimioso: Câmara Municipal de Vimioso, 2012.

ALVES, Francisco Manuel – Bragança. Memórias arqueológico-históricas do distrito de Bragança. Bragança: Câmara Municipal de Bragança / Instituto Português de Museus – Museu do Abade de Baçal, Tomo I, 2000.

ALVES, Francisco Manuel – Bragança. Memórias arqueológico-históricas do distrito de Bragança. Bragança: Câmara Municipal de Bragança / Instituto Português de Museus – Museu do Abade de Baçal, Tomo IV, 2000.

ALVES, Francisco Manuel e AMADO, Adrião Martins – Vimioso. Notas Monográficas, Vimioso: Câmara Municipal de Vimioso, 2002.

ALVES, José Lopes – “A Guerra da Restauração (1640-1668) no teatro de operações transmontano. Através das “Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança" por Francisco Manuel Alves (Abade de Baçal)". In “Revista Militar", nº 2446, novembro de 2005.

BORGES, Emília Salvado – A Guerra da Restauração no Baixo Alentejo (1640-1668). Lisboa: Edições Colibri, 2015.

COSTA, Fernando Dores – “Interpreting the Portuguese War of Restoration (1641-1668)" in a European Context, e-Journal of Portuguese History, vol. 3, number 1, Summer 2005, disponível em «www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies».

FERNÁNDEZ DURO – Cesáreo – Memorias Históricas de la Ciudad de Zamora, su Provincia y Obispado. Madrid: Establecimiento Tipografico de los Sucessores de Rivadeneyra, tomo II, 1883.

FREITAS, Jorge Penim de – A cavalaria na Guerra da Restauração. Reconstrução e evolução de uma força militar (1641-1668). Lisboa: Prefácio (col. História Militar, nº 5), 2005.

GARCIA GÓMEZ, Rámon – “Las defensas del nordeste y la articulación territorial de la frontera. El sistema fortificado de la raya hispano-lusa en Trás-os-Montes e Alto Duero". In Actas do X seminário internacional sobre arquitectura militar – 2016". CEAMA – Centro de Estudos de Arquitetura Militar de Almeida, nº 15, 2017.

HESPANHA, António Manuel – “A Guerra da Restauração do Brasil". In Memória de Portugal: o Milénio Português, Círculo de Leitores, 2001.

NOTAS

[1] COSTA, 2005, pp. 1-2.

[2] FREITAS, 2005, p. 58.

[3] BORGES, 2015, p. 80.

[4] ALVES, 2005, p. 14.

[5] BORGES, 2015, p. 83.

[6] ARAÚJO, 1644, 95-95v.

[7] ARAÚJO, 1644, 94v.

[8] HESPANHA, 2001, p. 362.

[9] A.N.T.T., Consultas, cx. 37, mç. 6, nº 85.

[10] A.N.T.T., Conselho de Guerra, Consultas, cx. 21, mç. 2A, 67.

[11] A.N.T.T., Conselho de Guerra, Consultas, cx. 22, mç. 2B, 98.

[12] A.N.T.T., Conselho de Guerra, Consultas, cx. 23, mç. 2D, 195.

[13] A.N.T.T., Conselho de Guerra, Consultas, cx. 23, mç. 2C, 184.

[14] FERNÁNDEZ DURO, Tomo 2, 1882, pp. 620-621.

[15] FERNÁNDEZ DURO, Tomo 2, 1882, pp. 623-625.

[16] FERNÁNDEZ DURO, Tomo 2, 1882, p. 519.

[17] ALVES, Tomo I, 2000, p. 90.

[18] A.N.T.T., Conselho de Guerra, Consultas, cx. 41, mç. 6-B, nº 356.

[19] ALVES, Tomo IV, 2000, p. 505.

[20] ALVES, Tomo I, 2000, pp. 94-95.

[21] A.N.T.T., Conselho de Guerra, Consultas, cx. 23, mç. 2C, 184.

[22] ALMEIDA, 2012, p. 48.

[23] ALMEIDA, 2012, p. 48.

[24] ALVES, Tomo I, 2000, p. 96.

[25] ALVES, 2002, pp. 492-493.

[26] GARCIA GOMÉZ, 2017, p. 107.

[27] CASTRO, António Ferreira de – Notícias geográficas e históricas de Portugal, manuscrito, c. 1741, Bilbioteca Nacional de España, signatura: Mss/5687, fl. 57v, disponível em «bdh.bne.es».

[28] ALVES, Tomo I, 2000, p. 113.

[29] ALVES, 2005, p. 24.

Jorge Filipe Pereira de Araújo

Professor de Quadro de Escola do Ensino Básico e Secundário. Licenciado em História, Pós-graduado em Museologia, Mestre em História Medieval e Doutor em História, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É autor de vários artigos publicados em revistas e livros da especialidade nas áreas de História Militar, História Económica, História Local e Património.

Descarregar este texto

Descarregar este texto

Como citar este texto:

ARAÚJO, Jorge Filipe Pereira de – A Guerra da Restauração na Fronteira Mirandesa (1641-1668)” – Dossier: Restauração Portuguesa (1640-1668). [Em linha] Ano IV, nº 7 (2024); https://doi.org/10.56092/NSPA8770 [Consultado em ...].