A LEGISLAÇÃO MILITAR DE D. SEBASTIÃO, BASE DA ORGANIZAÇÃO MILITAR BRASILEIRA?

Humberto Nuno de Oliveira

Resumo

O presente artigo bosqueja a história militar do Brasil desde a chegada dos portugueses até ao reinado de D. Sebastião para, detendo-se neste, observar as profundas transformações então corridas e de que modo as mesmas possam ter influenciado a génese da organização militar brasileira.

Palavras-chave: Brasil; História Militar do Brasil; D. Sebastião; Legislação militar

Abstract

This article briefly explores Brazil's military history from the arrival of the Portuguese to the reign of King Sebastian in order to observe the profound transformations that took place then and how they may have influenced the genesis of the Brazilian military organisation.

Keywords: Brazil; Military History of Brazil; King Sebastian; Military Legislation

A chegada dos portugueses ao território brasileiro, em 1500, veio trazer para uma Coroa à qual nunca os recursos – sobretudo os humanos – se revelaram suficientes para tamanho Império, a necessidade de, com alguma celeridade, encontrar um modo eficar de gestão daquele vasto e rico território. Riqueza, recordemos, nesta primeira fase, manifestada quase exclusivamente através do tráfico do pau-brasil (Cæsalpinia echinata).

Esta celeridade radicou no interesse cedo demonstrado por outros povos europeus naquele território. Os franceses, a coberto, da contestação que o rei Francisco I levantara ao Tratado de Tordesilhas[1], estinulando primeiro o corso e, posteriormente, as tentativas de colonização na zona do Rio de Janeiro. Os espanhóis que no âmbito da efectiva definição do meridiano de Tordesilhas (e suas várias interpretações), sempre cobiçaram as terras brasileiras porquanto, além do mais muitos deles haviam navegado junto com os nossos na aventura do descobrimento[2]. Os holandeses que na sua política comercial de corso atacavam indistintamente interesses nacionais e espanhóis.

Este panorana conduziu a que o rei D. Manuel I, pouco depois da viagem de Cabral, se tenha visto na obrigação de mandar aprestar expedições militares navais com o objectivo de proteger e patrulhar o vasto litoral brasileiro face às referidas ambições de franceses, espanhóis e holandeses.

Até à instituição do sistema de Capitanias, já no reinado de D. João III, a que aludiremos adiante, terão existido apenas esporádicas tentativas de colonização. Entre elas devemos colocar a doação a Fernando de Noronha da Ilha de São João (que ficará conhecida com o seu nome), em 1504[3] ou a nomeação de Pero Capico, como Primeiro Governador das Partes do Brasil, em 1516[4] com a fundação da Feitoria de Itamaracá[5].

Primeiros eventos militares anteriores à instituição das Capitanias (1534)

Entre 1500 e cerca de 1530, as expedições ao Brasil quase se limitaram a actividades de patrulhamento e protecção da extração e comércio de pau-brasil. Como afirmou J. F. Prado, “O que ha de indubitavel, é a pouca atenção dispensada pelos portugueses à colónia durante os trinta anos que se seguiram ao descobrimento. Ocupados no rendoso monopólio do comércio da Índia, esqueciam de certo modo possessões secundárias" (1939: 41).

Data, todavia, deste período a notícia da primeira fortificação edificada pelos portugueses. Deve-se a Amércio Vespúcio[6] a afirmação que levantou no Cabo Frio um forte (seguramente de madeira), em 1502, em que deixou 24 homens (Prado 1939: 61). Trata-se do denominado Forte de Santo António da Barra (Forte Grande ou Fortaleza da Barra), localizado na Bahia, na Ponta do Padrão (posteriormente Cabo de Santo António, actual Farol da Barra), dominando a entrada da barra de Salvador[7].

Dos inúmeros combates, sobretudo navais travados nas águas brasileiras neste período as infomações não são, infelizmente, demasiado precisas[8]. Sabemos que, desde 1516, D. Manuel I nomeou Cristóvão Jaques responsável pelas acções de patrulha ao longo das costas do Brasil, distinguindo-se este em combates contra o corso francês e percorrendo a costa nesta fase até 1519[9] e depois até 1529. Neste último período particularmente conhecido o combate travado em Junho de 1527 no Recôncavo da Bahia, em que afundou duas naus e aprisionou outra e uma caravela que os franceses nos haviam capturado, dos muitos prisioneiros uns foram enforcados e os restantes enviados para Lisboa (Monteiro 1991: 124).

Ainda registado o combate da costa de Pernambuco[10], no início de Fevereiro de 1531, em que Pero Lopes travou grande combate de artilharia com uma nau francesa que acabou por se render, sendo incorporada na nossa frota com a designação de “Nossa Senhora da Candelária"[11] (Monteiro 1991: 202).

Por fim, o combate resultante da primeira tentativa de invasão francesa que ocorreu durante o ano de 1531, na Ilha de Santo Aleixo[12], onde aqueles construiram um pequeno forte. A força de uma nau e um galeão com destino a Lisboa, sob comando de Pero Lopes, atacou as duas naus francesas, tomando-as e, seguidamente, pôs cerco ao referido forte, levando à rendição da guarnição francesa (Monteiro 1991: 221).

O período da instituição das Capitanias

Será já com D. João III que se iniciará, “A efetiva e sistemática ocupação portuguesa da costa litorânea (...) com a criação do regime de capitanias hereditárias (...), em 1532, implantado a partir de 1534"[13] (Hermann 2007: 21), sistema de administração colonial que havia sido implementado, com sucesso, anteriormente nas ilhas atlânticas de Portugal por uma Coroa que, com recursos limitados, delegava a tarefa de colonização e exploração de determinadas áreas a indivíduos da nobreza portuguesa.

De acordo com este sistema o rei cedia parte dos seus poderes aos capitães donatários através de dois documentos: a Carta de Doação, que conferia a posse, e a Carta Foral que determinava direitos e deveres. Na posse destas o Capitão-mor constituia-se como a máxima autoridade na capitania, que desenvoveria com os seus recursos. Entre as obrigações do capitão donatário encontrava-se, evidentemente, a defesa do seu território, protegendo os domínios portugueses na América. Assim, à medida que colonização foi avançando, sobretudo nas Capitania de Pernambuco e de São Vicente, as autoridades militares locais iam esboçando as primeiras bases de uma organização defensiva.

Será neste período que, por via da actuação dos diversos capitães se logrou conter de modo mais eficaz os efeitos do corso e igualmente as tentativas de penetração e ocupação terrestre. Devendo, neste contexto inserir-se o primeiro confronto com os espanhóis, entre 1534 e 1536, na denominada Guerra de Iguape, no sul do actual estado de São Paulo.

É, igualmente, o período de alguma construção militar quer para defesa contra outros povos europeus, quer para conter as investidas de algumas tribos índias. Refiram-se, para a década de trinta os Forte de São Tiago da Bertioga[14] (1532) e a Fortaleza do Morro de São Paulo[15] (1536).

O primeiro destes fortes, uma paliçada que Martim Afonso de Sousa mandou erigir, numa zona de penetração de ataque dos índios Tamoios (oriundos de Ubatuba e São Sebastião), em 1543, que sustentaria e repeliria um ataque desses índios apoiado por 70 canoas e mais de um milhar de flecheiros em 1547[16].

Também devido às incursões destas tribos, foi ainda construído por Brás Cubas o Forte de Santos (ou Forte de Nossa Senhora do Monte Serrat), junto à vila dos Santos (São Paulo).

É também neste período que, no dizer de Gustavo Barroso o Brasil teve “A primeira tropa mais ou menos regular (...), vinda de Portugal, foi composta pelos 600 voluntários desembarcados com o governador-geral Tomé de Sousa, na Bahia, em 1549. Sobre sua organização, bem como sobre a dos soldados que combateram os franceses no Rio de Janeiro às ordens dos Sás, ao certo nada se sabe", embore reafirme que “no século XVI, da divisão do Brasil em capitanias até as invasões estrangeiras, não se conhecem documentos seguros de nossa vida militar" (2019: 15).

.jpg)

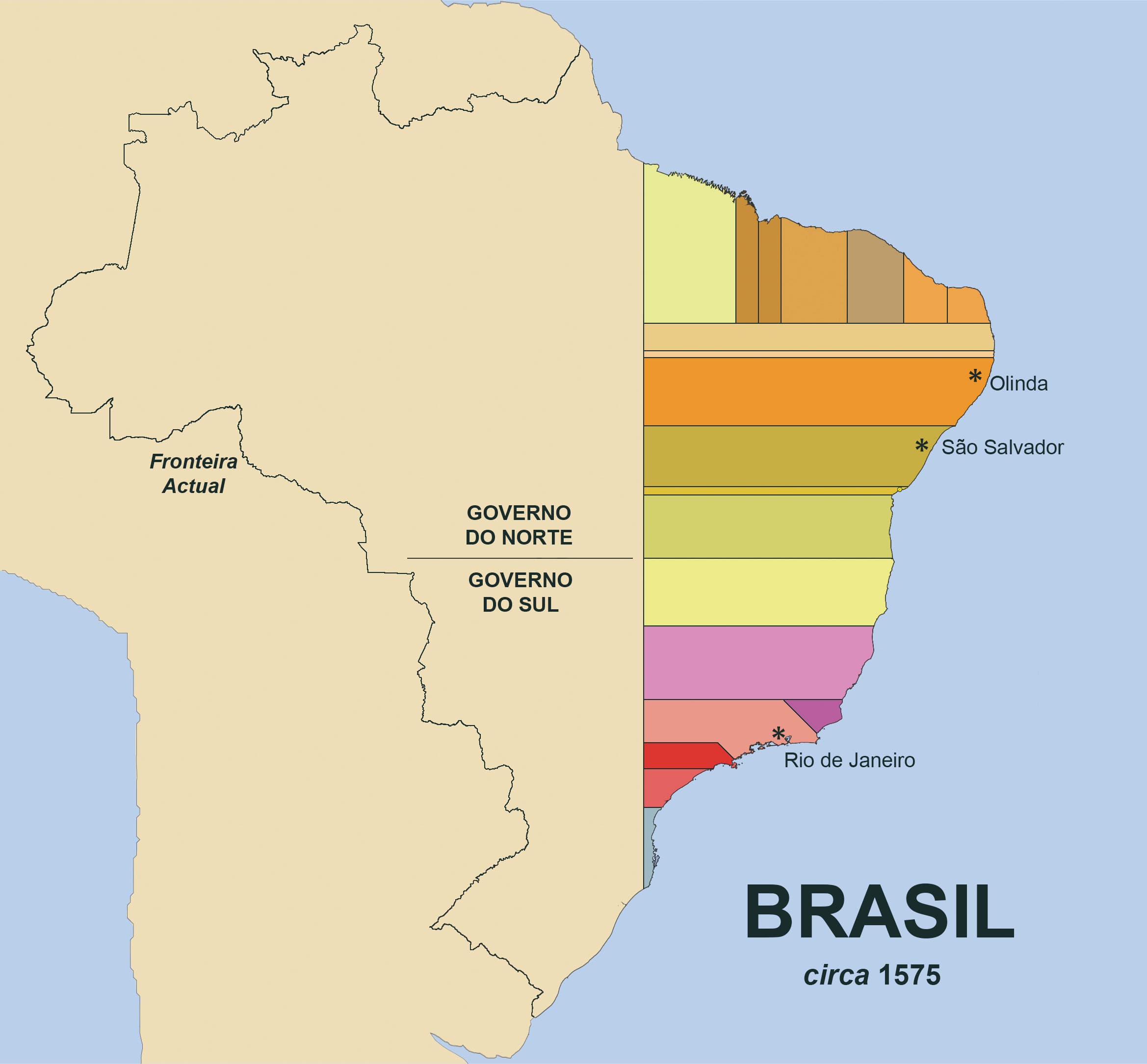

O Brasil no Reinado de D. Sebastião

Como em trabalhos anteriores vimos alertando (1997 e. 2001), ainda hoje, quer por um inultrapassado trauma histórico nacional, quer por profundos preconceitos, o reinado de D. Sebastião é relativamente mal estudado, faltando, sobretudo no domínio da historiografia militar, uma desapaixonada e tão isenta quanto possível visão de conjunto que se consiga libertar do epílogo trágico ocorrido em 4 de Agosto de 1578. É certo que estamos conscientes da profusão e dispersão da legislação sebástica atinente a esta matéria e que, se tal dificuldade é sentida para o conjunto da história militar do reinado d' “O Desejado", com maioria de razão tal se verifica relativamente ao ultramar e, consequentemente, ao território brasileiro.

Da chegada dos portugueses ao Brasil até ao início formal de D. Sebastião[17], distam apenas 57 anos, um período historicamente curto.

No decurso do seu reinado foram evidentes as preocupações religiosas e militares tendentes a recuperar as glórias históricas de Portugal que vinham sendo claramente postas em causa desde o reinado do avô.

Não apenas no Brasil, mas por todo o Império, D. Sebastião prosseguiu uma política de contenção das ameaças e ataques às costas portuguesas. Devido à presença francesa na região, neste âmbito, e ainda no período de regência do seu tio-avô, o Cardeal D. Henrique, as forças portuguesas sob o comando de Estácio de Sá, desembarcaram entre o Morro Cara de Cão e o Morro do Pão de Açúcar, onde em 1 de Março de 1565, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro[18]. Conquistado o território aos franceses, na pequena praia protegida pelo Morro do Pão de Açúcar, edificaram uma fortificação efémera, embrião da Fortaleza de São João da Barra. Em 1567, edificar-se-ia a Fortaleza de São Sebastião (ou Forte do Castelo), localizada em posição dominante no antigo Morro do Descanso[19], que era apenas uma dupla estacada de madeira preenchida com terra, servindo, fundamentalmente, para defesa do lado de terra contra os assaltos indígenas.

Numa vertente que, igualmente na metrópole caracterizou o reinado de “O Desejado", o Brasil conheceu, neste período obras de fortificação na costa, porquanto, nesta fase ainda inicial da colonização os nossos interesses limitavam-se ao litoral, ou próximo dele, onde se continuava a estrair o pau-braasil e se começava a plantação de cana-de-açúcar. Então, a denominada “grande muralha", as densas matas da serra a pouca distância do litoral, obstavam, e dificultavam, uma grande progressão para o interior, embora, evidentemente se tenham registado algumas “entradas"[20].

As fortificações neste período, para além das que já existiam de período anterior, nas áreas da Bahia e São Paulo, concentram-se na zona do Rio de Janeiro, ocupando-se e promovendo obras em duas fortificações erigidas pelos franceses: as Fortalezas de Santa Cruz da Barra[21] e a Bateria “Rattier" (depois chamada de Forte da Lage)[22] e construíndo-se o Forte do Pico[23].

Estas defesas foram reforçadas no governo de Salvador Correia de Sá com edificação da Bateria ou Reduto de São Teodósio (1572), sobre a Ponta de mesmo nome, que passa a cruzar fogo na entrada da Baía da Guanabara, com as primitivas baterias. No seu segundo governo foi levantado o Reduto de São José (1578).

Tal actuação levou a que ao “entrar no seu reinado efectivo, D. Sebastião tinha já garantido o domínio sobre a Baía de Guanabara (...) e com ele a expulsão dos franceses do largo de São Sebastião do Rio de Janeiro, que se restabeleceram a leste da cidade, no Cabo Frio (...). A expulsão deu-se precisamente durante a fase de reorganização política que o monarca português apreendera sobre o Brasil (Amorim 2019: 44).

Mas importa, sobretudo, analisar a legislação de âmbito militar com impacto no território brasileiro, circunscrevendo-nos a apenas três leis militares de D. Sebastião, que analisaremos por por ordem cronológica.

A primeira a “Lei das Armas que cada pessoa he obrigada a ter em todos os reinos e Senhorios de Portugal", de 6 de Dezembro de 1569.

Esta lei, de 1569, estipulava a obrigatoriedade de todos os indivíduos do sexo masculino, entre os vinte e sessenta e cinco anos de idade, possuírem armas e cavalos. Esta obrigatoriedade, como veremos, variava consoante as rendas, classe, profissão e mesmo área de residência.

Sendo as rendas ou fazendas o critério decisivo[24], as mesmas deveriam ser cuidadosamente calculadas e avaliadas pelos Corregedores das Comarcas a partir do momento da publicação da lei. No impedimento destes tal obrigação caberia aos Juízes de Fora ou aos Ouvidores[25].

O objectivo era a elaboração de um alardo – uma resenha minuciosa –, que deveria estar concluído até Junho de 1571 e em que se inscreveriam todos os que tivessem cavalos[26] e armas, bem como os que seriam obrigados a tê-los em função das rendas e fazendas.

Armas devidas por Rendas ou Fazendas

|

Rendas

| Armas | Penas*

|

| 20$000 para baixo | 1 lança, ½ lança ou dardo

| $050

|

| 20$000 a 50$000 | 1 espada de marca / 1 besta aparelhada | $100

|

| 50$000 | 1 besta ou arcabuz aparelado / 1 espada de narca | $200

|

| 100$000 | 1 arcabuz aparelhado / 1 espada de marca / 1 cavalo ** | $800

|

| 150$000 | 1 arcabuz aparelhado / 1 lança ou pique / 1 espada de marca / 1 cavalo ** | 1$200

|

| 200$000 a 250$000 | 1 arcabuz aparelhado / 1 lança / 1 espada de marca / 1 cossolete preto / 1 celada ou capacete / 1 cavalo

| 1$500

|

| 400$000 | 2 arcabuzes aparelhados / 2 espadas de marca / 2 lanças / 2 cossoletes / 2 celadas ou capacetes / 2 cavalos

| Omisso

|

| 800$000 | 3 arcabuzes aparelhados / 3 espadas de marca / 3 lanças / 3 cossoletes / 3 celadas ou capacetes / 3 cavalos | Omisso

|

| 1500$000 | 6 arcabuzes aparelhados / 4 espadas de marca / 16 lanças ou piques / 4 cossoletes / 4 celadas ou capacetes / 6 adargas ou rodelas / 4 cavalos | Omisso

|

* Por cada coisa em falta; ** Omisso mas provável

Armas devidas por "Estado" ou "Profissão"

Fidalgos (criados, ou não, do Rei) - 1 cavalo

Cavaleiros - 1 cossolete preto[27]

Escudeiros - 1 celada ou capacete

- 1 lança

- 1 espada de marca

Os fidalgos, caso não possuissem alguma das peças, pagariam 20 cruzados, enquanto os cavaleiros e os escudeiros apenas 10 cruzados.

Os mercadores e os pescadores não eram obrigados a ter cavalos "posto que tenhão fazenda de valia de cada hua das ditas contias, salvo se elles por suas vontades os quizerem ter para gozar do privilegio concedido aos que tem Cavallo, e tendo-o ey por bem, que gozem/ do dito privilegio".[28]

Porém, de acordo com as suas fazendas eram obrigados a ter todas as armas correspondentes e, ainda, um arcabuz aparelhado por cada cavalo que deveriam ter devido à renda.

No caso dos mercadores, ainda que não tivessem renda ou fazenda mas que lidassem com "com quatrocentos mil reis até quinhentos em dinheiro"[29] teriam um cavalo e as armas das pessoas de fazenda de igual quantia.

No caso do Brasil[30] não era, no âmbito desta legislação, obrigatória a posse de cavalos, devendo-se, contudo, ter todas as demais armas. Porém, em vez dos cavalos, e por cada um, deveriam ter 2 arcabuzes, 1 pique ou lança e 1 rodela ou adarga.

O segundo o Regimento dos Capitães móres e mais capitães, e officiais das companhias de gente de cavallo e de pé e da ordem que teram que se exercitarem, de 10 de Dezembro de 1570. Vulgarmente conhecido como o das Ordenanças Sebásticas seria o verdadeiro esteio da política militar. A ter funcionado como vislumbrava o soberano grandes alterações teria introduzido na História Militar Portuguesa, constituindo, “em última instância, a reorganização da defesa militar do reino, introduzindo ao mesmo tempo uma inovação neste campo, pois a partir dela podemos falar das bases concretas da formação do exército, na moderna acepção da palavra" (Oliveira e Silva 1997: 46-47).

Este Regimento destinava-se a promover e organizar uma divisão territorial, criando grandes distritos de recrutamento: as capitanias mores, chefiadas pelos Capitães-Mores, por inerência os senhores da terra ou os Alcaides-Mores[31]. Os demais oficiais seriam nomeados pelos Capitães-Mores, ficando, todavia, sujeitos à apreciação régia. Nos lugares onde não houvesse Capitão-Mor, todos seriam eleitos pelos oficiais da Câmara, devendo estes, por vontade expressa do Rei, ter a assistir ao acto o Corregedor ou o Provedor da Câmara.

Ao Sargento-Mor caberia realizar o censo das pessoas e respectivas armas de acordo com a Lei anteriormente referida. Exceptuavam-se deste censo as pessoas que "continuadamente tenham cauallo", normalmente eclesiásticos ou fidalgos. Este censo abrangia todos os homens válidos entre os 18 e os 60 anos, excepto os que, apesar de terem ultrapassado o limite de idade, se encontrassem com aspecto e disposição para participar. Nestes casos, tal ficaria ao critério do Capitão-Mor. Não havia exclusão de qualquer homem dentro dos limites de idade.

A organização base era a Esquadra, composta por 25 homens, directamente sob as ordens do Cabo de Esquadra. A disposição seguinte era a Companhia de Ordenanças, de acordo com o esquema seguinte.

.jpg)

No caso de povoações em que o número de homens não atingisse os 250 necessários à constituição de uma Companhia de Ordenanças, como acontecia frequentemente no Brasil, proceder-se-ia do seguinte modo: se faltassem até três esquadras (75 homens), elaborava-se a companhia, apesar da falta; se faltassem mais de 75 homens, seriam repartidas as esquadras existentes por companhias já formadas.

Se em determinado lugar não existissem homens para formar uma companhia, juntar-se-lhes-iam os homens das aldeias e casais dentro do termo (desde que não distassem dele mais de uma légua, cerca de 5 km) e não pudessem eles próprios formar uma companhia. Nos lugares onde ainda assim tal não fosse possível, formar-se-iam companhias de 200, 150 ou de 100 homens. Onde este número não fosse atingido, constituir-se-iam apenas as esquadras possíveis.

É possível que fosse este o caso em muitas zonas rurais do Brasil. Poderá este facto ter determinado que em vez da Companhia de Ordenanças, se tenham organizado as Bandeiras, que emulavam a formação das companhias, até na divisão em esquadras?

Em caso de ausência de Capitão-Mor, assumia as suas funções o Sargento-Mor. Dentro da companhia e na falta do seu Capitão, o comando ficaria ordenado do seguinte modo: o Alferes assumiria as funções do Capitão, o Sargento a do Alferes e um dos Cabos assumiria o lugar do Sargento e para o lugar do Cabo em falta um homem da sua esquadra, por ele escolhido.

Cada Capitão de Ordenança era obrigado a ter uma bandeira, que entregaria ao seu Alferes, e um tambor entregue a um criado seu.

Os exercícios das Companhias efectuar-se-iam todos os domingos ou então em dias santos e constariam de manobras de campanha e exercícios de tiro, sendo aos arcabuzeiros e espingardeiros dada a pólvora e chumbo necessários para este tiro, sendo os seguintes, se os quisessem dar, por sua conta.

Nos exercícios com, pelo menos, 400 homens, haveria prémios: um tostão para o melhor atirador, meio tostão para o melhor besteiro e para o lanceiro com a espada e lança mais bem limpa e tratada, também meio tostão[32].

A gente do cavalo, apesar de separada da Companhia, era comandada pelo mesmo Capitão e possuía os seus exercícios, pelo menos uma vez em cada dois meses.

Tirando o alardo geral de Maio, eram criados mais dois, um na Páscoa e outro em Setembro[33], onde compareceria, quer a gente de pé, quer a de cavalo, exercícios estes que decorriam sob as ordens do Capitão-Mor que, com o Sargento-Mor, verificariam o grau de instrução, o aprumo militar, o estado do armamento e disciplina e o zelo das ordenanças.

A terceira a Provisão sobre os Officiais de fazer alimpar e guarnecer armas que S.M. ordenou ouhessem em seus Reinos, de 14 de Agosto de 1571, que se insere na meticulosa organização militar do reino do período sebástico, correspondendo às solicitações do povo[34], "especialmente nos lugares portos de Mar onde são mais necessarias as ditas espingardas"[35] e que facilitava a “Lei das Armas ...", de 6 de Dezembro de 1569.

De referir que, apesar de corresponder claramente à vontade do povo, expressa nas Cortes de Lisboa de 1561, é curioso que o rei, nesta medida, suporta o principal gasto das mesmas. Neste documento desce-se ao pormenor de nomear vários tipos de oficiais: alimpadores e guarnecedores, lanceiros dastaria, fazedores de ferros de lança e malheiros, indicando a quantidade e a sua distribuição geográfica. Da referência à "Lei das Armas (...)" e exercícios com as mesmas, se entende que estes oficiais eram nomeados, para proverem as mesmas às populações.

Relativamente ao território brasileiro esta lei estipulava que existiriam alimpadores e guarnecedores, pagos à custa da fazenda régia nas seguintes localidades: Salvador, Olinda e Rio de Janeiro, para proverem ao fabrico e manutenção do equipamento militar requerido.

Parece-nos, assim, que, no âmbito da questão enunciada neste trabalho, importa nos arquivos brasileiros verificar a comprovação ou a efectiva aplicabilidade da legislação produzida na metrópole; foram, ou não, implementadas as disposições desejadas pelo soberano?

Cremos que, nestes aspectos em particular, e à semelhança do que aconteceu no continente com as Ordenanças, subsistem fortes razões para não aceitarmos de ânimo leve a sua integral aplicação no território brasileiro. Lembremos, a este respeito o que afirmou Gustavo Barroso, “Os homens desse tempo, como os bandeirantes a que aludia D. Luís de Céspedes, alçavam bandeiras e nomeavam eles próprios os seus capitães sem levar em conta ordenanças reais"(2019: 15).

Fica assim a sugestão aos investigadores brasileiros, ou quantos pesquisem nos seus arquivos, para uma atenta verificação, que seria do maior interesse para o estudo deste importante reinado, sobre a aplicação dos vários aspectos da legislação de D. Sebastião no território brasileiro. Neste particular comprovar de modo documentado se a legislação geral de D. Sebastião interferiu, ou não, na origem das companhias ou bandeiras locais que surgem por volta de 1570.

Fontes

Provisão sobre os Officiais de fazer alimpar e guarnecer armas que S.M. ordenou ouhessem em seus Reinos, de 14 de Agosto de 1571 – B.N.L. / Códice 8457-

Livros

AMORIM, Pedro Alexandre Serralheiro - A Política externa de D. Sebastião. Portugal na Cristandade às vésperas de Alcácer-Quibir. Lisboa: Dissertação apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, para a obtenção do grau de Mestre em História, 2019.

Barroso, Gustavo - História militar do Brasil. Brasília: Edições do Senado Federal, 2019. ISBN : 9788570184955

CORREA, Francisco - Leis e Provizoens, que elRey Dom Sebastiam nosso Senhor fez depois que começou a governar. Lisboa, 1570.

GOUVÊA, Antonio Procópio de Castro – Fortificações Portuguesas no Brasil: contribuições para a base física nacional. Uma proposta de preservação. Rio de Janeiro: Dissertação apresentada à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências Militares, 2003.

HERMANN, Jacqueline - Cenário do encontro de povos. A construção do território. In Brasil 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2007. ISBN 9788524039409. p. 17-33.

LOUREIRO, Francisco de Sales - D. Sebastião Antes e Depois de Alcácer-Quibir. Lisboa: Editorial Vega, 1978.

MACHADO, Diogo Barbosa - Memórias para a História de Portugal, que comprehendem o governo delRey D. Sebastião. Lisboa, tomos II e IV, 1747 e 1751.

MARTINS, Luís Augusto Ferreira, História do Exército Português, Lisboa, Editorial Inquérito, 1945.

MENESES, D. Manuel de - Chronica do muito alto, e muito esclarecido Principe D. Sebastião, 16° Rei de Portugal, Lisboa, 1730.

MONTEIRO, Armando da Silva Saturnino – Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa. Volume II, 1522-1538. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1991. ISBN 9725623215

MORAIS, A. Faria de - Arte Militar Quinhentista. Lisboa: Boletim do Arquivo Histórico Militar, 1953.

OLIVEIRA, Humberto Nuno de - D. Sebastião e a Organização Militar do Brasil. , Actas do X Colóquio de História Militar, “Brasil e Portugal. História das Relações Militares". Lisboa: Comissão Portuguesa de História Militar, 2001. p. 71-79.

OLIVEIRA, Humberto Nuno de e SILVA, Sérgio Vieira da - Elementos para o estudo da História Militar do reinado de D. Sebastião. In Boletim do Arquivo Histórico-Militar, 62º volume, 1997. p.35-89.

PRADO, J. F. de Almeida – Primeiros povoadores do Brasil. 1500-1530. 2ª. Edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1939.

RIBEIRO, Luciano - Colectânea de Documentos Acerca de D. Sebastião. Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, in Studia, n° 5, Janeiro de 1960.

SELVAGEM, Carlos - Portugal Militar. Lisboa: Imprensa Nacional de Lisboa, 1931.

SERRÃO, Joaquim Veríssimo - Documentos para a História do reinado de D. Sebastião. Coimbra: Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, 1968.

SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA – História Naval Brasileira. Tomos I e II. Rio de Janeiro: Ministério da Marinha, 1975.

SILVA, Theotonio Meireles da - Historia Naval Brasileira. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1884.

NOTAS

[1] Em que o soberano francês questionou em que parte do testamento de Adão estava escrito que o mundo seria dividido exclusivamente entre portugueses e espanhóis.

[2] Prova desta significativa presença, encontramo-la mais tarde no decurso da expedição de Martim Afonso de Sousa (1531-1532) em que vários espanhóis foram encontrados.

[3] Carta Régia de Dom Manuel I datada de 16 de Fevereiro de 1504.

[4] Este administrador colonial construiu no litoral pernambucano o primeiro engenho de açúcar

[5] No estado de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife.

[6] Embarcado na terceira expedição de três naus que partiu de Lisboa para o Brasil, em Maio de 1501 sob comando de Fernão de Noronha.

[7] A primeira estrutura de pedra e cal neste local remonta ao fortim do donatário Francisco Pereira Coutinho em estilo manuelino, artilhado com quatro peças (conhecido como Castelo do Pereira) erguido em 1536 para defesa da Vila Velha, e que viria a ser arrasado pelos Tupinambá em 1545, forçando os colonos a refugiarem-se em Porto Seguro.

[8] Mesmo a notável obra de Saturnino Monteiro não regista qualquer batalha ou combate antes de 1527.

[9] Neste período é referida uma significativa vitória contra aqueles no rio da Prata. Foi nomeado para o mesmo fim, uma segunda vez, em Julho de 1521 e ainda nomeado, já por D. João III, como Governador das Partes do Brasil (sucedendo a Pero Capico), em 1526.

[10] Entre o Cabo de Santo Agostinho e a baía da Traição.

[11] Referimo-nos à armada comandada por Martim Afonso de Sousa que zarpara de Lisboa em Dezembro de 1530, nomeado como capitão-mor e governador do Brasil.

[12] No litoral sul do estado de Pernambuco.

[13] Foram criadas 14 capitanias hereditárias, divididas em 15 lotes, distribuídas por doze beneficiários: Capitania do Maranhão (primeira secção), Capitães Aires da Cunha e João de Barros; Capitania do Maranhão (segunda secção), Capitão Fernando Álvares de Andrade; Capitania do Ceará, Capitão António Cardoso de Barros; Capitania do Rio Grande, Capitães João de Barros e Aires da Cunha; Capitania de Itamaracá, Capitão Pero Lopes de Sousa; Capitania de Pernambuco ou Nova Lusitânia, Capitão Duarte Coelho; Capitania da Baía de Todos os Santos, Capitão Francisco Pereira Coutinho; Capitania de Ilhéus, Capitão Jorge de Figueiredo Correia; Capitania de Porto Seguro, Capitão Pero do Campo Tourinho; Capitania do Espírito Santo, Capitão Vasco Fernandes Coutinho; Capitania de São Tomé, Capitão Pero de Góis da Silveira; Capitania de São Vicente, Capitão Martim Afonso de Sousa; Capitania de Santo Amaro, Capitão Pero Lopes de Sousa e Capitania de Santana, Capitão Pero Lopes de Sousa.

[14] Posteriormente denominado Forte de São Felipe da Bertioga, localizado no extremo Sul da Praia de Bertioga, na Ilha de Santo Amaro, dominando a barra do canal de acesso ao porto da Vila dos Santos (São Paulo).

[15] Também conhecida como a Fortaleza do Tapirando ou Fortaleza de São Paulo do Presídio do Morro, no Morro de São Paulo, na Ilha deTinharé (Bahia), local inicialmente escolhido pelo castelhano Francisco Romero, representante do Donatário da Capitania de Ilhéus -Jorge de Figueiredo Correia -, para o seu estabelecimento.

[16] Com estes índios se travará uma longa guerra, conhecida como a da Confederação dos Tamoios (1554–1567), contra a colonização portuguesa, pelas facções tupinambá aliadas aos franceses (que estabeleceram a França Antártica, a partir de 1555, disputando o domínio da região do Rio de Janeiro). A guerra conclui-se com a chegada das forças do capitão-mor Estácio de Sá, que expulsou os franceses e desbaratou os tamoios.

[17] Em 11 de Junho de 1557, com a morte do avô D. João III, embora só tenha assumido a governação aos catorze anos de idade no ano de 1568.

[18] Que, em 1573, foi elevada a capital da Repartição Sul das colónias portuguesas.

[19] Pouco depois o Governador Mem de Sá mandou construir uma muralha para defesa do núcleo urbano, e o Reduto de São Januário, dominando o ancoradouro da Companhia de Jesus, no Largo do Paço (actualmente Praça XV de Novembro).

[20] Podemos definir como “entradas"expedições oficiais que eram organizadas pelo próprio governo da capitania. Conhecemos algumas como as de Brás Cubas e António de Oliveira, em 1553, que levaram à fundação da vila de Santo André (na zona sudeste da Grande São Paulo); a entrada dos mesmos, no ano seguinte, que levou à fundação de São Paulo; a que neste ano de 1554, empreendeu Francisco Bruza Espinosa, que partindo de Porto Seguro, na Bahia, chegou ao território de Minas Gerais, onde fundou uma vila de Espinosa e a “entrada" de Brás Cubas, em 1560, que partiu de Santos, seguindo pelo vale do rio Paraíba do Sul até à serra da Mantiqueira, alcançando o vale do rio das Velhas, o vale do São Francisco até à barra do rio Paranamirim, retornando à Capitania de São Vicente.

[21] A Fortaleza de Santa Cruz da Barra (no lado direito da barra da Baía da Guanabara), foi edificada em 1555 pelo francês Nicholas Durand de Villegaignon que ali instalou duas peças de artilharia para defesa da"França Antártica". Após a campanha de ocupação de 1567, sob o governo de Mem de Sá (1558-1572) foi significativamente melhorada e, de novo, sob a administração do governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá (1568-1572), que lhe muda o nome para Bateria de Nossa Senhora da Guia.

[22] Forte da Laje (depois conhecido como Forte Tamandaré), foi igualmente edificado em 1555, por Villegaignon, numa ilha rochosa à entrada da barra da Baía da Guanabara, que ali construiu uma pequena bateria, artilhada com duas bocas de fogo. Embora a posição tenha sido abandonada a breve trecho pelos franceses (devido às tempestades e marés que amiúde colocavam em perigo a guarnição e armamento), devido ao seu valor estratégico Salvador Correia de Sá ali mandou edificar uma nova fortificação.

[23] O Forte do Pico (ou Bateria da Praia de Fora e mais tarde conhecido como Forte Barão do Rio Branco) foi edificado em 1567.

[24] Os demais, funcionavam sobretudo nos casos de isenções ou inerências (no caso das classes).

[25] Neste processo, para acompanhar os oficiais na avaliação, seria eleita pela população uma pessoa independente, para garantir a isenção do mesmo. Como explicita a lei, as avaliações seriam feitas com base nos "bens de raiz como os moveis e semoventes e dinheiro e valia de qualquer Officio que as pessoas tiverem da justiça, ou da fazenda, ora tenhão o tal Officio por minha carta, ora por Carta de pessoa que pera isso tenha poder. E porem não entrarão na dita avaliação as próprias Cazas em que cada huma das ditas pessoas viver, nem os moveis do seruiço de sua Caza".

[26] Os que tinham cavalo ou pretendiam ter, para gozarem dos privilégios inerentes, deveriam primeiramente inscrever o seu nome num livro para esse efeito existente nas Câmaras. As pessoas que estivessem inscritas nos livros ou que fossem obrigadas a ter cavalos, não os poderiam vender e, no caso destes morrerem, deveriam adquirir outros.

[27]Poderia ser recebido sem ele caso tivesse: couraça ou armadilha; saia de malha; lança adarga ou espada.

[28]Cf. p. 23. Mais à frente: "E pera que toda a pessoa folgue de ter Cavallo ey por bem que/ todo o homem de qualquer idade e condição que seja/ que tiver Cavallo de marca seja excuzo de haver pena vil/ posto que nella seja condenado, assi elle como sua mulher, e filhos que debaixo do seu poder estiverem, (...)" (p. 26), excepto penas sob a acusação de: ladrão, feiticeiro, alcoviteiro, moedeiro falso ou testemunha falsa.

[29]Cf. p. 22.

[30] Idêntica excepção se aplicava às ilhas dos Açores, da Madeira, de Cabo Verde e São Tomé.

[31] Podiam ser substituídos, na falta destes, por fidalgos eleitos.

[32] Em exercícios com menos de 400 homens seria atribuída a metade destes prémios.

[33] Tal como havia prémios, também havia punições para os refractários. Da primeira vez que faltassem aos alardos pagariam $050, da segunda $100 e da terceira $500 e pena de prisão.

[34] Lembremos, por exemplo, que um dos pedidos das Cortes de 1562-1563, respeitava a que as pessoas que se encontrassem até duas léguas do mar se encontrassem armadas.

[35]COD. 8457, fl. 100.

NOTA: Gravuras eleboradas pelo autor do texto

HUMBERTO NUNO DE OLIVEIRA

Historiador (doutor em História), co-Director da Revista Portuguesa de História Militar. Membro do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar e da Direcção de História e Cultura Militar. Presidente da Academia Falerística de Portugal. Professor da Universidade Pedagógica Nacional-Dragomanov (Quieve). Cumpriu, como Miliciano, o Serviço Militar Obrigatório no Exército Português.

Descarregar este texto

Descarregar este texto