D. SEBASTIÃO – INEPTO OU INGÉNUO? A FORMAÇÃO MILITAR DO REI E CAUSAS PARA O SEU INFORTÚNIO

Pedro Esgalhado

Resumo

D. Sebastião é, provavelmente, a personalidade portuguesa mais discutida de sempre. Já em 2002, Vitor Amaral Oliveira publicava um repertório bibliográfico, que intitulou “Sebástica – bibliografia geral sobre D. Sebastião" na qual recenseava 3780 títulos [1], não sendo certo que tivesse tido acesso à totalidade das publicações (donde, o número pode pecar por defeito). De 2002 para cá a quantidade de publicações não parou de subir – com algum orgulho, uma destas leva a minha assinatura e resulta de uma evolução da minha dissertação de mestrado[2]. Nesta, eu levantava a hipótese de o resultado de Alcácer-Quibir estar escrito já antes do recontro, isto é, que os Habsburgos tinham conseguido pôr em marcha um plano que só podemos adjectivar de “brilhante", e ao qual o infeliz rei português emprestou uma oportunidade habilmente aproveitada.

Recentemente foi editado um novo título[3] que explora esta possibilidade, alegando a descoberta de documentos que a comprovam – não tendo ainda lido esta obra, julgo oportuno repetir as duas hipóteses que levantei na minha:

– D. Sebastião foi traído pelo tio, Filipe II de Espanha, com quem partilhava todo o tipo de confidências e em quem confiava ingenuamente;

– D. Sebastião não morreu na batalha (embora não saiba se a obra que acima cito já lança mais luz do que esta sobre o fim do rei português).

Sem embargo, por mais méritos que o jovem rei pudesse ter reunido, será sempre acusado de imprudência por ter aceitado participar, de corpo presente, numa campanha militar, sem ter sucessão assegurada.

É ambição deste texto abordar o conhecimento militar da época e a forma como o rei teve acesso ao mesmo.

Palavras-chave: D. Sebastião; serviço militar; terços militares; armas combinadas.

Abstract

Most likely, king Sebastião is the most discussed Portuguese personality, ever. In 2002, Vitor Amaral Oliveira published a thorough bibliography list titled as “Sebástica – bibliografia geral sobre D. Sebastião" in which he reported 3780 titles, and it is not certain that he had access to all (which means, this figure might be smaler than reality). From 2002 to now, the number of publications has continued to increase – I take some pride in saying that one of these carries my signature and is born from my Masters degree's final study. In this work I raised the possibility that the outcome of the battle of Alcácer-Quibir was writen before the combat, i.e., that the Habsburgs had set a brilliant plan, to which, the unfortunate Portuguese king had provided an opportunity very well taken advantage of by the Spanish.

Recently has been published a new title that explores this possibility, claiming the finding of unpublished documents that provide the evidence of it – not having read such book yet, it might be opportune to repeat two possibilities that I've raised in my book:

– D. Sebastião was betraid by his uncle, the king Filipe II (in Spain), with whom he shared all kinds of confidences and in whom he naively trusted

– D. Sebastião didn't die in the battle (although I'm not sure if this book sheds more than this light over the end of the Portuguese king)

Nonetheless, no matter how many merits the young king may have had, he will always be condemned for imprudence for having agreed to personally participate in a military campaign before ensuring his succession.

This text aims to approach the military science in that time and the access that the king had to it.

Key words: D. Sebastião; military service; military “tercios"; combined-arms

D. Sebastião – inepto ou ingénuo?

Mal-amado depois do seu desaparecimento, D. Sebastião goza do privilégio ímpar de ter sido o “desejado" já antes de nascer e assim ter sido perpetuado depois de morrer. Era filho de mãe espanhola – D. Joana de Áustria, e o pai, D. João Manuel[4], morre a poucos dias de ver nascer o filho, deixando o país em suspenso do sucesso do parto da criança que estava para vir ao mundo. E em 1554, para acalmia das ansiedades lusitanas, no dia 20 de Janeiro – dia de S. Sebastião – nasce um jovem varonil, aparentemente sadio. Estava assegurada a sucessão ao trono português, ameaçado que estava, por força de tratados anteriores, pela ocupação espanhola se tal sucessão fosse quebrada (conforme veio a suceder mais tarde, o que já não é do âmbito deste trabalho).

Apesar da ascendência espanhola, a mãe tomava atitudes muito pró-portuguesas, o que provocava profundo desagrado na corte espanhola. A viuvez precoce libertava-a de quaisquer obrigações decorrentes do laço matrimonial, o que permitiu ao rei de Espanha fazê-la regressar a Madrid, alegando estarem-lhe reservadas funções de maior importância, mas deixando o futuro rei português, com meros 3 meses de idade, aos cuidados de zelosos preceptores na corte lisboeta.

Continuando a reinar D. João III (avô do futuro rei), o seu passamento fez com que a inocente criança tenha sido coroada aos 3 anos de idade, embora a regência do reino ficasse nas mãos da Rainha D. Catarina de Áustria (esposa de D. João III mas marcadamente pró-espanhola, ao contrário da nora)[5], e posteriormente nas do cardeal D. Henrique (tio-avô do rei-menino), situação que se manteve até o jovem rei atingir a idade mínima para governar, que naquele tempo estava fixada nos 14 anos.

Cresceu, portanto, o futuro rei, sem os afectos de uma mãe, sem nunca ter visto pai, e envolto numa nebulosa (e nem sempre disfarçada) trama de intrigas e de interesses, constantemente rodeado por veteranos falcões, sempre dispostos a prestar-lhe conselhos “desinteressados" – a possibilidade de a tenra idade do rei o fazer sentir-se fragilizado não é despicienda[6] e a necessidade de algo que o fizesse “crescer" aos olhos dos que o rodeavam é bastante plausível. Não passando de uma teoria, ela vale pelo contexto que pode desacreditar a voz comum que se limita a caracterizá-lo como um obcecado.

Neste tempo, o rei teve a mais cuidada educação possível de garantir a qualquer ser humano naquela altura, tendo sido contratados os melhores lentes desse tempo, tanto das ciências humanísticas, como militares e artísticas.

No campo militar – principal objecto deste trabalho – é notório o empenho do rei em fazer evoluir o aparelho militar português, não apenas assinando diplomas (isso já os seus antecessores tinham feito), mas acompanhando pessoalmente a execução do que os diplomas impunham.

Não faltam acusações que imputam a D. Sebastião notória falta de preparação para a condução dos destinos do reino, mas tais acusações merecem análise mais profunda, dado que apesar da sua juventude e pouca experiência, são-lhe conhecidas iniciativas legislativas reveladoras de um entendimento muito profundo da realidade envolvente. E sobre a alegada obsessão com feitos militares no Norte de África, importa recordar que desde a mais tenra idade este rei foi constantemente lembrado da extensão dos seus domínios e sobre a importância dos mesmos para a garantia da sua grandeza e glória. É normal que um jovem cheio de testosterona procurasse o respeito daqueles que sempre o rodeavam através de feitos de armas que todos reconhecessem – contudo, não deixa de ser duvidoso que um rei esclarecido quanto à arte da guerra e aos seus perigos e dificuldades, um rei rodeado de conselheiros veteranos de campanhas anteriores, decidisse questões tão graves apenas para a satisfação do seu ego. É mais plausível que na base da decisão tivesse estado uma visão mais favorável das circunstâncias do momento, por um lado, e a percepção da premência de uma solução militar imediata que fosse preventiva de males maiores no futuro e que solucionasse outros do presente. O que nos leva, inevitavelmente, à competência militar de D. Sebastião, que indubitavelmente foi alguém que:

– passou anos a decidir sobre a organização e reestruturação do seu efectivo militar;

– estudou as últimas doutrinas militares;

– impôs a adopção das técnicas e tácticas mais recentes (nomeadamente no que respeita quer à fortificação, quer ao uso das armas de fogo individuais e colectivas);

– obrigou ao – e em muitos casos acompanhou pessoalmente – adestramento de quadros e tropas no uso correcto das técnicas e dos meios.

A tomada de decisões militares por alguém com uma formação assim dificilmente se faz de ânimo leve ou apenas por bravata. Mas não era só a personalidade de um homem a impor acções – a conjuntura internacional ao tempo do reinado de D. Sebastião era cada vez menos favorável (para não dizer cada vez mais adversa) à manutenção do sucesso português. A eclosão da Reforma e do protestantismo determinou a rotura entre vários Estados europeus e a Santa Sé – subitamente, o Tratado de Tordesilhas era apenas válido entre portugueses e espanhóis. E subitamente, os mares e portos comerciais são-nos disputados e tudo quanto antes nos era acessível devido à diferenciação tecnológica entre nós e os que nos enfrentavam, passou a muito mais complicado de disputar porque essa diferenciação tecnológica tendia a esbater-se ou a ser anulada pela inferioridade numérica.

Olhar D. Sebastião apenas pela lupa do resultado de Alcácer-Quibir é um exercício tão redutor quanto injusto, ainda que explicável: olhando ao Portugal de hoje – ainda hoje – bem vemos que a busca por culpados no passado pelos insucessos do presente é uma constante, e o malogrado rei continua a carregar na fama a culpa do infortúnio da nação, como se o sucesso fosse a imagem de marca até aí, como se o declínio da era de ouro da pimenta não estivesse já em marcha acelerada, como se fosse a primeira vez que o país tivesse sido derrotado numa peleja e essa derrota pudesse servir de explicação para a nossa miséria de sempre.

Desde o rei de “Boa memória" e do crescimento ocorrido por mão dos seus filhos, netos e bisnetos – crescimento que poderia ter sido melhor explorado e aproveitado (mas isso merece melhor análise que ainda ninguém aprofundou) – que poucos referem um simples acto cujas consequências foram infinitamente mais gravosas que o desaire na campanha marroquina: a cedência de um rei às exigências de uma espanhola, aceitando a instalação da inquisição em Portugal. Com a perseguição aos judeus (e expulsão dos que se recusavam a morrer na fogueira em praça pública), todo o esforço de D. João II e de D. Manuel I no sentido de garantir que os conhecimentos navais fossem protegidos – e por conhecimentos navais estamos a falar da construção das embarcações, da arte do velejar, do conhecimento dos ventos e das correntes marítimas, do conhecimento da navegação – todo esse secretismo ficou comprometido. Pode ter-se como abusiva a afirmação de que a posse desse conhecimento estava nas mãos dos judeus e não nas mãos dos portugueses.

Talvez. Mas que os judeus, se não eram os autores dos estudos que produziram esse conhecimento, pelo menos também o dominavam, é certo. E – sendo expulsos – levavam com eles aquilo que até aí era só português, e indo para outras paragens, fizeram render o maior valor que tinham para partilhar, pondo-o ao serviço de outros.

Pior! Numa altura em que o mundo tinha sido dividido em duas metades entre Portugal e Espanha por força de um tratado reconhecido e aprovado pela Santa Sé – tratado que concedia a portugueses e espanhóis os direitos de exclusividade na utilização dos mares e na ocupação das novas terras descobertas – esta fuga de conhecimentos acontece precisamente quando outras potências europeias entram em rota de colisão com a Igreja, deixando de lhe reconhecer a autoridade sobre o mundo. Para estas, o Tratado de Tordesilhas passou a letra morta e em poucos anos, à incerteza das intempéries que a todo o transe se abatiam sobre a navegação, juntou-se a ameaça do corso, que apesar de condenado por toda a Europa, só o era, de facto, quando se tratava de corsários estrangeiros, que no mais, cada um protegia os seus.

Continuando a nação portuguesa a enfermar da sua maior fraqueza de sempre – deficit demográfico – e tendo o trato da especiaria passado a ser menos lucrativo do que num passado recente, o declínio português estava já bem visível, muito antes de Alcácer-Quibir.

Mas – e continuando numa apreciação sobre as virtudes ou defeitos de D. Sebastião – é igualmente gratuita a acusação que lhe é feita sobre a sua impreparação para o exercício do governo do país. Ninguém contestará que ao rei faltava experiência e maturidade, mas... que se pode dizer de alguém que edita um alvará em que ordena a execução de uma lista[7] das leis extravagantes e ordenações dos reinados de D. Manuel e D. João III que estavam em uso “e fizesse hum relatório da substância de cada hũa das ditas leis, ordenações, e determinações, per títulos, e em tal ordem, que na relação de cada hũa se compreendesse tudo o que se continha no original"? – não é uma ordem desta natureza a indiscutível prova de que o rei tinha a noção da necessidade de adquirir conhecimento sobre o como estava ordenado o reino? E não é o assumir a debilidade em conhecimento um sinal da maior maturidade?

Não é do âmbito deste trabalho a listagem de toda a legislação que o rei assinou, mas o índice da publicação que a reúne revelaria que D. Sebastião se debruçou sobre os mais variados assuntos, o que revela a sua preocupação com o bem estar do seu povo e com o progresso económico do país[8]. Mas, há algo que merece citação neste trabalho: D. Sebastião terá sido o rei em toda a história de Portugal até essa época (quiçá, de sempre) que mais legislou em matéria de defesa e de assuntos militares. Nomeadamente, produziu os seguintes diplomas:

1) Capitania-mor da cidade do Porto (1568);

2) Capitania-mor e Capitanias da cidade de Lisboa (16Mai1569);

3) Lei das armas que cada pessoa é obrigada a ter em todos os Reinos e Senhorios de Portugal (6Dez1569);

4) Provisão sobre as rendas aplicadas para a fortificação dos lugares de África (3Jan1570);

5) Regimento das Alçadas (28Jan1570);

6) Regimento dos capitães-mores e mais capitães e oficiais das companhias de gente de cavalo e de pé e da ordem que terão em se exercitarem (10Dez1570);

7) Provisão sobre os oficiais de fazer limpar e guarnecer as armas (14Ago1571);

8) Lei de como hão-de ir armados os navios que deste reino navegam (3Nov1571);

9) Regimento e Estatutos sobre a Reformação das três Ordens Militares (6Fev1572);

10) Provisão sobre as ordenanças (15Mai1574).

Haverá quem, lendo esta lista e tendo em mente o seu autor, veja aqui mais uma prova da alegada obsessão belicista que tantos invocam para caracterizar o rei D. Sebastião. No entanto, devem ser sublinhados os contextos interno e internacional vividos pelo monarca e as preocupações deles decorrentes: a pressão da nobreza sobre o rei e a aversão que esta manifestava contra as “obrigações" de guerrear pelo país, a situação financeira (sempre deficitária), a crescente competição internacional (em diversidade dos actores, e na sua quantidade e qualidade) pela utilização dos mares e pela ocupação das terras.

D. Sebastião procurou garantir o levantamento de um aparelho militar suficiente em número, mas capaz em eficiência, e, assegurando ao mesmo tempo uma logística que não era ainda uma preocupação frequente dos governantes – as questões de abastecimento e de manutenção foram igualmente abrangidas pela regulamentação produzida.

De todos os diplomas listados, merece particular atenção o número 6. Não sendo exactamente original na intenção (D. Manuel I e D. João III já tinham ordenado algo semelhante, mas com pouco empenho e nenhuma supervisão, pelo que nada saiu do papel em que foi escrito), D. Sebastião não só pega na ideia dos seus antecessores, como a detalha ao pormenor. Mas – mais importante! – ele saia ao terreno a verificar pessoalmente o seu cumprimento!

E que ideia era esta? Simplesmente esta foi a verdadeira raiz e o primeiro passo no sentido da constituição de um aparelho militar com base na conscrição, ainda que o recrutamento, ao invés de ser centralizado, era descentralizado no poder local. Com esta medida, o rei pretendia pôr o povo a fazer a guerra, libertando a nobreza desse fardo... o que tinha como consequências que a nobreza deixava de ter razões para exigir do rei os pagamentos e privilégios que sangravam a tesouraria real – o rei deixava de estar nas mãos dos nobres (o que explica muita da contestação interna que contra ele se ergueu). Pior: os custos do processo (aquisição da pólvora e munições gastas nos treinos) eram responsabilidade das autarquias, o que agravava o mal-estar contra o jovem rei. Mas, no plano conceptual, D. Sebastião desenhou e concebeu o primeiro aparelho militar nacional que fugia às lógicas clientelares senhoriais, dependendo inteiramente da Coroa para efeitos de comando, e assente no mérito e não no nascimento[9].

E como era organizado o sistema?

Tomemos como certa a afirmação que dá a vizinha Espanha como a maior potência militar desse tempo – tinha o conhecimento, tinha os meios, tinha gente em quantidade e tinha a necessidade (o império hispânico era tão extenso e disperso quanto o português). Nenhum outro Estado europeu estava assim organizado e não se conhecia na Ásia nenhum Estado que tivesse chegado ao ponto em que estavam os espanhóis. Na América e na Oceânia não existiam povos assim numerosos e não conheciam nem organização militar, nem armas de fogo, e em África, apesar de os africanos serem, em geral, experimentados na arte do guerrear, estavam por demais divididos uns contra os outros e todos contra todos, além de também não possuírem armas de fogo em quantidade (e não tinham modo de conseguir a pólvora e os projécteis que não fosse o que lhes era fornecido pelos europeus[10]).

Retomando o raciocínio: Ora se a Espanha era a potência militar da época, fazia algum sentido copiar as suas técnicas, métodos e processos e uma das coisas que D. Sebastião fez foi “clonar" a organização militar do país vizinho – assim nasceram os “Terços" portugueses, oriundos dos “Tercios" espanhóis, organizados em companhias de 300 homens. Contudo, uma primeira alteração, segundo uns, feita pelos portugueses e depois copiada pelos espanhóis, segundo outros, o contrário, foi a redução do efectivo das companhias para 250 homens, com o que a economia de pessoal era sensível, mas com impacto mínimo, quer no poder de fogo, quer na capacidade de manobra.

O sistema era completado com a definição da cadeia de comando e a imposição de treinos locais, parcelares e de conjunto, com uma periodicidade definida. E era suposto que em todos os corpos existissem (sempre que possível) veteranos experimentados em combate.

Igualmente relevante (mas também não exactamente inovadora) foi a lei das armas assinada em 6 de Dezembro de1569 – com esta Lei, D. Sebastião impunha diferentes armas a possuir e utilizar em função dos rendimentos, e para eliminar quaisquer dúvidas, descrevia igualmente as sanções aplicáveis a quem não cumprisse o preconizado.

Sabendo que a estrutura de comando aproveitava as estruturas administrativas existentes e que procurava atingir padrões de prontidão operacional, é notório que a concepção teve em conta as questões práticas como a exequibilidade e os custos humano e financeiro.

Uma vez conseguida esta organização militar, D. Sebastião poderia dispensar (ou reduzir drasticamente) a contratação de mercenários – sempre dispendiosa e difícil de disciplinar – e teria um efectivo “confortável" para projectar fosse para onde fosse.

Relembremos o contexto internacional:

– Os mares estavam agora sob constante disputa e novos actores ávidos das riquezas confirmadas e esperadas, quer no longínquo Oriente, quer no novo mundo surgiam constantemente. A competição tinha tanto de agressiva como de conflituosa – mais que uma competição, tornou-se uma disputa sem regras nem quartel.

– O mundo islâmico tinha sofrido um revés militar importante com a derrota na Batalha de Lepanto, mas nem por isso ficara aniquilado. Por este motivo, Filipe II estabelecera diversos tratados e acordos com turcos e com marroquinos – isto pode dar uma explicação para a recusa em fornecer a D. Sebastião o efectivo que lhe prometera para o auxiliar na campanha, mas mais que isso, dá força à tese de conluio entre Espanha e Marrocos.

– Marrocos estava assolado por uma guerra civil que se prolongava há alguns anos e os exércitos que se confrontavam andavam dispersos pelo território – um dos litigantes (pretendente ao trono do país) pedira apoio a D. Sebastião, comprometendo-se a reforçar as hostes portuguesas com as suas próprias tropas.

– Larache, uma das fortalezas costeiras mais importantes em mãos não portuguesas estava referenciada como uma base de apoio ao corso que era preciso controlar.

– As armas de fogo passaram a estar disseminadas em todos os campos de batalha. A recente artilharia de cerco destruía com facilidade as muralhas dos fortes costeiros, cuja construção teve que ser repensada.

– Os efectivos reunidos para a empresa ficaram aquém do planeado por D. Sebastião.

No plano interno, a situação do país era a seguinte:

– Na balança comercial com o exterior o prato das importações pesava cada vez mais, quer por via do despesismo descontrolado, quer porque muitos dos braços que antes iam produzindo alguma coisa, agora guarneciam a marinha e os fortes costeiros e as necessidades de consumo pouco variaram. O que antes se produzia internamente passou a vir de fora. A coluna dos descontentes continuava a engrossar e o rei enfrentava oposição crescente, mesmo que não declarada.

– As necessidades de ampliação da frota naval (a mercante e a militar) faziam os custos subir desmesuradamente

– O país estava na penúria[11] (apesar do muito dinheiro que entrava,ninguém olhava a despesas e o luxo e opulência tinham-se tornado imagem de marca e estilo de vida de todos, pelo que era muito mais o dinheiro que saía).

– O esforço de guerra tinha poucos apoiantes dentro de portas e era apenas mais uma “acha" para a fogueira do descontentamento. A este propósito, recordo o relato feito por Lúcio de Azevedo de um episódio ocorrido em 1538:

“Em 1538 D. João III pensou em mandar à Índia uma armada de quarenta naus, a contrapor às esquadras que os Turcos aparelhavam para nos expulsar, muitos fidalgos, que usufruíam comendas, se escusaram. Alegavam que o descobrimento se fizera para fins de trato e comércio, e não, como as conquistas de África, de guerrear os infiéis; por isso não se achavam obrigados a ir na armada. E, como o soberano insistisse, ameaçando privá-los das comendas, apelaram para a Mesa da Consciência, que lhes deu razão. Por esse motivo teve de ser reduzido o armamento ao número módico de doze naus, com a respectiva proporção nas forças combatentes."[12].

– Não obstante as iniciativas feitas com o objectivo de um consórcio nupcial que abrisse caminho à continuidade sucessória, nenhuma delas tinha ainda produzido qualquer resultado positivo, o que fazia franzir muitos sobrolhos portugueses perante a ideia aventureira de alto risco que estava na cabeça do rei.

Em suma, quer externa, quer internamente, não faltavam argumentos contra a expedição (ou pelo menos, contra a presença do rei na expedição), como também não faltavam argumentos a favor – do ponto de vista estritamente militar, sem outras interferências externas e sem quebras de lealdade para com D. Sebastião, dificilmente o momento seria mais propício. Se é verdade que o rei, na sua juventude, poderia estar à procura do seu lugar no mundo e isso o pudesse levar a erros de avaliação, não é menos verdade que os trunfos que tinha em mão (ou julgava ter), a par da formação militar recebida durante o seu percurso educativo lhe davam a confiança suficiente para não duvidar do sucesso do projecto de forma alguma.

Falemos, pois, da educação militar que lhe foi ministrada.

Segundo Luís Costa e Sousa[13], os mais recentes tratados militares de então fizeram parte da biblioteca de estudo do rei, e segundo este autor, da bibliografia em que foi industriado salientam-se:

(Da literatura estrangeira)

– O tratado de Maquiavel “A arte da guerra", percursor e influenciador dos autores ibéricos que se lhe seguiram e que dele beberam;

– Diego Salazar com o “De re militari" datado de 1536;

– Diego Gracián com um título igual mas datado de 1565.

(Da produção nacional)– O “4º livro de Isidoro de Almeida das instruções militares", este, perfeitamente datado de 1573;

– O “Regimento de guerra" de Martim Afonso de Melo, sobre o qual a datação é imprecisa, mas provavelmente anterior a 1570.

Não se sabe se por inspiração própria, se por aconselhamento, o comportamento de D. Sebastião relativamente ao aparelho militar português foi o de alguém que percebeu que as exigências militares que se punham ao Império exigiam uma actualização das técnicas, tácticas, organização e procedimentos. O regimento de ordenanças deu passos nesse sentido e foi um instrumento dessa actualização.

É comum a atribuição da organização da infantaria em terços à inspiração espanhola – no caso português, com algumas reduções: o terço espanhol era composto por 10 companhias, enquanto que o terço português era constituído por 8 companhias. Em tudo o resto (organização e armamento) eram semelhantes.

Além do autor já citado, também Gonçalo Feio reforça a tese da influência espanhola no pensamento militar de D. Sebastião, a qual vê espelhada quer na orgânica e organização das milícias, quer na importância dada às armas de fogo individuais portáteis (o arcabuz e o mosquete),a par de que, no modelo original, as companhias eram a 300 homens, mas durante o reinado de D. Sebastião os espanhóis reduziram-nas para 250 homens, modelo que foi copiado para Portugal – para este país, tinha a vantagem adicional de ir de encontro à realidade da insuficiente demografia do país e permitia uma poupança extra na utilização dos braços mais produtivos do país sem grande prejuízo do poder de fogo nem da flexibilidade de manobra dos corpos assim formados. Este autor atribui aos espanhóis a génese da optimização da combinação das forças de artilharia, de cavalaria e de infantaria, ou seja, o alvor daquilo a que hoje chamamos combate de armas combinadas[14], o que é uma importante evolução no conceito das operações tácticas – os diferentes corpos passam a actuar de forma coordenada e integrada, apoiando-se mutuamente nas diferentes fases da batalha: a infantaria, conduzindo a acção principal que leva à conquista do terreno, a cavalaria como guarda de flanco e de retaguarda, ou como força de contra-ataque e de exploração do sucesso, e a artilharia como arma de desarticulação das formações inimigas, ou de destruição das muralhas fortificadas (artilharia de cerco).

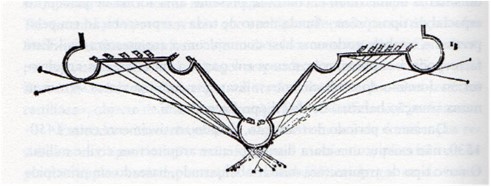

Resumidamente, o “tercio" era uma organização de base administrativa dividido em 10 companhias que totalizavam cerca de 3000 homens – combinavam arcabuzeiros, piqueiros e numa fase inicial, espadachins. As espadas foram desaparecendo, e no seu lugar foram sendo introduzidos mosqueteiros – tínhamos, portanto, dois tipos de armas de fogo na formação – devido à baixa cadência de tiro e curto alcance, os atiradores com armas de fogo, depois de cada disparo, corriam para junto do piqueiro mais próximo, que o protegia durante as demoradas operações de recarregamento. Apesar desta limitação (a baixa cadência de tiro, entenda-se), a arma de fogo individual ganhara já, e em definitivo, o seu espaço nos campos de batalha. Os números variam segundo os autores, mas o ratio entre armas de fogo e armas brancas num tercio andava na ordem dos 30% de armas de fogo para 70% de armas brancas (valores arredondados, face à variedade de cifras que pude ler).

Terços em formação de combate (alegadamente, da batalha de Nieuport, em 1600)[15]

Contudo, não era isento de debilidades. James Lacey descrevia o “tercio" da seguinte forma: “Era uma força de três mil soldados armados de piques e arcabuz, exército pesado e que precisava diminuir seus soldados para conseguir manobrar nos terrenos europeus, eram de grandes tamanhos e até exagerados na rigidez. O tercio não era muito mais do que um rolo compressor feroz que, uma vez apontado numa certa direção, podia esmagar quase tudo em seu caminho. Mas tinha pouca capacidade de fazer frente a ameaças vindas de direções inesperadas"[16].

Vemos, portanto, que as fragilidades residiam nas dificuldades de comando e controlo durante o combate, a manobrabilidade era lenta e as formações eram vulneráveis a acções vindas de direcções inesperadas. Muitos generais desse tempo preferiam o assédio e cerco às fortificações onde se resguardavam os efectivos militares e civis adversários, o que forçou a evolução da arquitectura militar para fortalezas mais capazes de resistir aos ataques.

Contudo, D. Sebastião viveu na época áurea dos “tercios" espanhóis e tendo copiado o modelo organizativo e táctico, ficava a faltar dotá-lo da eficácia que a sua adopção já tinha demonstrado, e para tal finalidade, contratou sargentos peritos vindos de Itália, que depois repartiu pelo território[17].

Mas porque este texto não é apenas sobre a campanha em Marrocos e a preparação para a mesma, cabe aqui relembrar que a defesa do Império não estava ameaçada apenas pelo Norte de África e que os fortes costeiros careciam de actualização.

Durante décadas, o modelo espanhol da organização para o combate em Terços foi virtualmente imbatível, e ganhou fama devido aos assinaláveis sucessos militares que os espanhóis conseguiram com o modelo, nomeadamente, durante as guerras entre o Sacro Império Romano-Germânico e a França pelo domínio da península itálica.

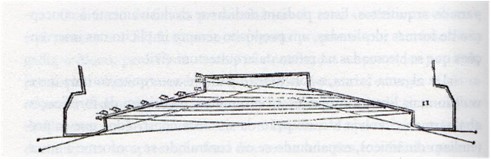

Esboço comparativo entre os fortes construídos com baluartes circulares ou com baluartes angulares. Fonte: A arte na Guerra. A Arquitectura dos Campos de Batalha no Portugal de Quinhentos.

As preocupações com a fortificação já vinham de trás e muitas obras estavam em curso, umas de construção de novos fortes onde antes não havia nenhum, outras para recuperação ou correcção da construção de fortes existentes, por forma a responder às exigências impostas pela mais recente artilharia de cerco Sendo, o português, um império litorâneo, às posições guarnecidas não havia forma de acudir em tempo oportuno em caso de assédio, pelo que a forma mais segura de lhes garantir a sobrevivência e assegurar que a bandeira neles hasteada se mantivesse a portuguesa era a capacidade de resistência das fortificações.

Esboços atribuídos a Girolamo Maggi (1564) representando o cruzamento de fogos realizáveis a partir de baluartes circulares ou de baluartes angulares. Fonte: A Arte na Guerra. A Arquitectura dos Campos de Batalha no Portugal de Quinhentos".

Cientes da inadequação das caducas técnicas construtivas face às capacidades da nova artilharia, já os reis D. Manuel e D. João III tinham iniciado trabalhos de actualização em vários fortes. Coube a D. Sebastião dar continuidade a esse trabalho, bem como ordenar a construção de outros onde os portugueses se instalaram e não existiam fortificações defensivas[18].

Em termos de arquitectura militar, estes trabalhos eram feitos sob as orientações técnicas de arquitectos e engenheiros militares italianos, sendo citados os nomes de Filipo Terzi, Pompeo Ardito e Benedetto de Ravena. A traça dominante era caracterizada por um formato poligonal de lados côncavos rematada por baluartes nos vértices, uma construção que tinha por objectivo a abertura do ângulo de incidência da artilharia atacante, impedindo o mais “mortífero" impacto perpendicular, conseguindo que o fogo feito a partir dos baluartes se cruzasse sobre o atacante, dando maior protecção aos defensores.

O cuidado posto por D. Sebastião no que toca à defesa fecha o círculo com a publicação do diploma que definia o armamento que devia equipar as embarcações portuguesas, um diploma que tinha a originalidade de não se cingir à marinha de guerra, mas também às unidades mercantes “civis" – uma vez que o Estado não conseguia cobrir tudo, era bom que fosse sabido que os navegadores portugueses nunca mareavam desarmados e que quem quer que pensasse em acossá-los sabia que receberia resposta à altura.

Epílogo

A produção legislativa sobre assuntos de defesa e militares assinada por D. Sebastião cobria a organização, a táctica, a técnica, a logística, a engenharia – não é fácil advogar que o Rei fosse inepto, pelo menos não, no que respeitasse a planeamento estratégico.

Contudo, quer a decisão de participar na campanha em que se perdeu, quer erros aparentemente inexplicáveis durante a batalha levantam questões pertinentes. Desde logo, a decisão de desembarcar muito a Norte, para fazer uma marcha através de um ambiente hostil – sem recursos que alimentem um exército ou que providenciem a simples água indispensável aos seus cavalos, com uma amplitude térmica insuportável. Depois, por aceitar uma batalha com uma força que lhe foi revelada um dia antes, mas da qual não fazia ideia da composição ou dimensão. Finalmente, por ter escamoteado um dos seus princípios em que mais acreditava, avançando com a infantaria e a cavalaria, deixando para trás a artilharia.

A única explicação para tal comportamento é... Excesso de confiança! Algo (ou alguém) convenceu o jovem de que ia enfrentar um adversário menor, algo como uma vírgula errada no parágrafo da expedição.

Como em qualquer outro evento histórico, o que conta é o que aconteceu, e não as especulações do “como podia ter acontecido".

Existem incontáveis versões distintas do relato da batalha. A única coisa em que coincidem é no final: os marroquinos vencem e aniquilam as hostes portuguesas.

As dúvidas sobre como isso aconteceu, persistem.

Bibliografia

AUTOR DESCONHECIDO – Leys, e provisões, qve ELRey Dom Sebastião Nosso Senhor fez depois qve começou a governar. Impressas em Lisboa per Francisco Correa em 1570, da Colecção da Legislação Antiga e Moderna do Reino de Portugal, Parte I (da legislação antiga), por resolução de Sua Magestade de 2 de Setembro de 1786.

BETTENCOURT, Francisco e CHAUDURI, Kirti – História da Expansão Portuguesa, Volume 2. Círculo de Leitores, 1998.

BOUSA, Fernando – D. Filipe I. Colecção Reis de Portugal. Rio de Mouro: Círculo de Leitores, 2005.

CARITA, Rui – O Regimento de Fortificação de D. Sebastião (1572) e a Carta da Madeira de Bartolomeu João (1654). Funchal: Edição da Secretaria Regional de Educação/Governo Regional da Madeira, 1984.

COSTA, João Paulo de Oliveira e RODRIGUES, Vitor Luís Gaspar – A Batalha dos Alcaides. Lisboa: Tribuna da História, 2007.

COSTA, João Paulo de Oliveira e (Coord.), RODRIGUES, José Damião e OLIVEIRA, Pedro Aires – História da Expansão e do Império Português. Lisboa: Esfera dos Livros, 2014.

CRUZ, Maria Augusta Lima – D. Sebastião. Colecção Reis de Portugal. Lisboa: Temas e Debates, 2009.

DESCONHECIDO – Crónica do Xarife Mulei Mahamet e d'El-Rei D. Sebastião. Introdução e notas de Sales Loureiro. Lisboa: Europress, 1987.

ESGALHADO, Pedro – A Estrada para Alcácer-Quibir (Razões para uma decisão controversa). Amazon - https://www.amazon.com/estrada-para-Alc%C3%A1cer-Quibir-controversa-Portuguese/dp/1728603498.

FEIO, Gonçalo Couceiro – O ensino e a aprendizagem militares em Portugal e no Império, de D. João III a D. Sebastião: a arte portuguesa da Guerra. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa: Doutoramento em História, História dos Descobrimentos e da Expansão, 2013.

MACHADO, Diogo Barbosa – Memórias para a História de Portugal que compreendem o governo de El-Rey D. Sebastião. Lisboa: Regia Officina Sylviana e da Academia Real, 1751.

MAGALHÃES, Joaquim Romero (Coord) – História de Portugal. Direcção José Mattoso. Círculo de Leitores, Vol. III, Dezembro de 1993.

MARQUES, A. H. de Oliveira e SERRÃO, Joel – Nova História de Portugal, Vol V, do Renascimento à Crise Dinástica. Lisboa: Ed. Presença, Maio de 1998.

MANSOURI, Otmane – “Portugal e o Magreb". In Actas do 4.º colóquio de História Luso-Marroquina. Lisboa-Braga: Centro de História de Além- Mar (CHAM), 2011.

PLUMMER III, Comer – Roads to ruin. The war for Morocco in the Sixteenth Century.

SERRÃO, Joaquim Veríssimo – Itinerários de El-Rei D. Sebastião. Lisboa: Academia Portuguesa de História, Volume I e II, 1962 e 1963.

SOUSA, Luís Costa – Construir e Desconstruir a Guerra em Portugal (1568-1598). Porto: Fronteira do Caos, 2016.

________________ – Alcácer Quibir 1578; Visão ou delírio de um rei? Lisboa: Colecção Batalhas de Portugal, Tribuna da História, 2009.

________________ – A arte na Guerra. A Arquitectura dos Campos de Batalha no Portugal de Quinhentos. Lisboa: Tribuna da História, 2008.

________________ – Escrita e prática da guerra em Portugal: 1573-1612. Tese de doutoramento.

Internet

http://www.arqnet.pt/exercito/1570capitaesmores.html (“Regimento dos Capitães-Mores e mais Capitães e Oficiais das Companhias da gente de cavalo e de pé e da ordem que terão em se exercitarem" – consultado em 05 de Outubro de 2024).

NOTAS

[1] Cinco anos mais tarde, Luís Costa e Sousa publica um artigo no n.º1 da publicação e-Stratégica em que refere a existência de “quase 4000 títulos", embora este “quase" não tenha sido melhor quantificado.

[2] Intitulada “A estrada para Alcácer-Quibir – razões para uma decisão controversa" (disponível apenas na Amazon, ou por ficheiro em formato pdf).

https://www.amazon.com.br/estrada-para-Alc%C3%A1cer-Quibir-controversa-Portuguese/dp/1728603498/ref=sr_1_2?dib=eyJ2IjoiMSJ9.LOOHTwA7MoWo73W0nyLr3ZZdsSFu5x6JlgiV2tcDfqdoj5XeQGSBJ5q6YOnmW9Wt.kw2G9xoQv41d3fxrKtfaETd1HWzT3l4YgZOgH0JM-6Q&dib_tag=se&qid=1728458691&refinements=p_27%3APedro+Esgalhado&s=books&sr=1-2

[3] “D. Sebastião – o regresso do enigma", saído da tese de doutoramento da autora Gisela Ildefonso, no qual, esta reclama ter tido acesso (e entre outras) a correspondência datada de Agosto de 1578 e assinada por Filipe II, cartas estas existentes no Arquivo Ducal de Medina Sidónia.

https://www.amazon.com/D-SEBASTI%C3%83O-REGRESSO-ENIGMA-Portuguese/dp/B0CQGQMFPN?fbclid=IwY2xjawFfaCxleHRuA2FlbQIxMAABHfArjYhgvfBFSgEbZJo2nQZecx77wPG4flcNZwS1I8AeBpIXAF3BfhxE-Q_aem_4lZ6DcvQ_q5ZNaELrajQCg

[4] D. João Manuel era o último sobrevivo de nove filhos do Rei D. João III, estando, por consequência, destinado a reinar (segundo alguns autores, como D. João IV). D. Joana de Áustria era filha do Imperador Carlos V (reinante em Espanha como Carlos I), da casa de Habsburgo.

[5] Segundo Maria Augusta Lima Cruz, na sua obra biográfica “D. Sebastião" (a pág. 52), com grande sentido premonitório já “… dois dias após o acto de aclamação de D. Sebastião e terminada a quebra dos escudos, manifestação integrante do cerimonial de luto pela morte de D. João III, Simão Gonçalves, corregedor da Corte, clamava em voz alta pelos corredores do paço que o Príncipe de Castela ainda havia de ser rei de Portugal, pois D. Sebastião “comia por mão dos castelhanos"

[6] In Itinerários de D. Sebastião, pode ler-se que “Recebeo el Rey ao Embaxador do Hidalcão, deitado na cama, não tanto por mal disposto como por encubrir sua pouca hidade com que não representava muito…" (Vol II - Pag 10 entrada datada de 10Out1575), o que demonstra a insegurança que o limitava.

[7] Vd, https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4223269 (consultado em 07Nov2024)

[8] De facto, D. Sebastião ordenou uma compilação da sua produção legislativa até 1570 numa publicação intitulada “Leys, e provisões, qve ELRey Dom Sebastião Nosso Senhor fez depois qve começou a governar",, numa obra encomendada ao impressor Francisco Correa. A obra “A estrada para Alcácer-Quibir – razões para uma decisão controversa" contempla um anexo no final (o anexo C) que descreve os actos mais significativos praticados por D. Sebastião durante o seu reinado conforme listados na obra em dois volumes “Itinerários de D. Sebastião". Este anexo está organizado em sub-títulos, sendo que o primeiro deles é precisamente “Leis e determinações", para o qual foram transcritas todas as entradas existentes naqueles dois volumes respeitantes aos diplomas que ele assinou. Como curiosidade, sublinhe-se a produção de uma determinação (em 20 de Novembro de 1575!!!) para que os índios do Brasil “não sejam obrigados a servir os portugueses em suas casas mais que um mês contínuo", o que será a primeira vez que algum chefe político produziu algo que visava impedir a escravização dos ameríndios.

[9] Vd. “O ensino e a aprendizagem militares em Portugal e no Império, de D. João III a D. Sebastião" – tese de doutoramento defendida por Gonçalo Couceiro Feio (pág. 38)

[10] Relativamente aos portugueses, estes estavam impedidos por uma determinação real já antiga que os proibia de fornecer armas de fogo aos africanos – elementar medida de precaução, porque a qualquer momento poderiam vir a ser os alvos, por um lado, e porque ao emprestarmos a nossa tecnologia, punhamo-nos em situação de paridade com eles, o que era extremamente perigoso. No entanto, há registos de franceses e holandeses entregarem (imprudentemente) armas de fogo a várias tribos costeiras.

[11] Poucos anos antes, a regente D. Catarina disfarçou uma bancarrota, como nos contou Maria Augusta Cruz, dizendo “E se é certo que muitos privados, lícita ou ilicitamente, acumulavam bons lucros, ou mesmo fortunas, com as oportunidades de negócio proporcionadas pelo império, a verdade é que a coroa se ia depauperando inexoravelmente. Estes e outros factores acabariam por levar tão longe a degradação da situação financeira portuguesa que determinam a publicação, a 2 de Fevereiro de 1560, de um alvará suspendendo os pagamentos da Casa da Índia, tal como 3 anos antes acontecera em Espanha, a bancarrota seria disfarçada, transformando-se a dívida flutuante do Estado em dívida consolidada. Na prática eram suspensos os pagamentos dos débitos sobre as letras de câmbio, convertendo-os em padrões de juro." (Maria Augusta Lima Cruz in “D. Sebastião" / Maria Augusta Lima Cruz, Temas e Debates, 2009, pp. 78 e 79)

[12] J. Lúcio de Azevedo, “Épocas de Portugal Económico", p. 109, referindo-se à Década 5ª, Liv. 3º, cap. 8º, de Diogo Do Couto.

[13] Vd “A arte na Guerra – a arquitectura dos campos de batalha no Portugal de 500" de Luís Costa e Sousa, pp. 53 a 72.

[14] “O ensino e a aprendizagem militares em Portugal e no Império, de D. João III a D. Sebastião: a arte portuguesa da Guerra" – Doutoramento em História dos Descobrimentos e da Expansão, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (2013) – além do já referido, o autor também atribui aos espanhóis a génese da adopção de um conceito de “contingentes militares permanentes, a que as «ordenanzas» de 1493, 1496 e 1503 deram forma“ – mais adiante diz que “as reformas de 1534-36, complementadas em 1562, assentaram o modelo do «Tercio» até meados do século XVII"

[15] Esta imagem foi recolhida de um artigo da wikipédia classificado como “pouco confiável" – escolhia por ser bastante similar a outras encontradas noutras publicações e ter a qualidade suficiente para transmitir a ideia de um exército organizado em terços em formação para o combate, sendo identificáveis os diferentes corpos e especialidades de combate e a forma como estão em condições de se apoiar mutuamente.

[16] Matheus Boina Coltro, in “Tercios, Mito e História de um dos Exércitos mais poderosos da Europa Moderna (séc. XVI – XVII)", citando James Lacey in “As Batalhas mais decisivas da História", 2017.

https://www.historiamilitar.com.br/wp-content/uploads/2023/07/RBHM-Ed33_cap2.pdf – visto em 10Out2024.

[17] Como relata Frei Manuel dos Santos (vd. “História Sebástica"): “Pelo S. João do anno seguinte, o de 1570. mandou ElRey tomar o rol dos moradores todos da cidade, e as armas que tinham, e que de cada huma das Freguesias se formasse huma companhia de milicianos com seu Capitaõ, e Officiaes; e para ensinar, e exercitar esta gente, chamou de Italia Sargentos peritos, que ao depois repartiu pelo Reyno. A Primeira Parochia, que sahio com a sua Companhia, foy a de S. Nicolao, da qual foy Capitaõ Braz Lourenço; a segunda a da Magdalena, seu Capitaõ Joaõ Machado; os quaes aos 30. do mez de Julho benzeraõ nas suas Igrejas as novas bandeiras, e de lá sahiraõ ao campo da Forca a fazer o primeiro exercicio, a que concorreu innumeravel povo pela novidade".

[18] Na obra “Construir e desconstruir a guerra em Portugal (1568 - 1598)" Luís Costa e Sousa dá-nos o resultado do seu levantamento dos fortes reparados, recondicionados ou construídos de raiz durante os 2.º e 3.º quartéis do Séc. XVI (levantamento que referia como ainda em curso). Este resultado está também transposto para o anexo 4 em “A estrada para Alcácer-Quibir – razões para uma decisão controversa".

PEDRO ESGALHADO

Nasceu em 1963, na Covilhã. . Mestrado em História do Império Português na Universidade Nova de Lisboa. Participante em colóquios de História Militar da Comissão Portuguesa de História. Autor dos livros “O combate de Naulila - 18 de Dezembro de 1914", “25 de Abril – crónica de um país sempre adiado" e “A Estrada para Alcácer-Quibir – razões para uma decisão controversa". É ainda autor de duas compilações de crónicas de sátira política nacional e internacional.

Descarregar este texto

Descarregar este texto

Como citar este texto:

ESGALHADO, Pedro – D. Sebastião – inepto ou ingénuo? A formação militar do rei e causas para o seu infortúnio. Revista Portuguesa de História Militar – Dossier: O reinado de D. Sebastião, a “perda de independência" e o período Filipino. [Em linha] Ano IV, nº 7 (2024); https://doi.org/10.56092/NOBK9370[Consultado em ...].