INTRODUÇÃO

A vasta região de Lisboa bem como as regiões em torno da foz do rio Tejo e do rio Sado foram palco de acontecimentos de notável importância histórica, política e militar, pelo que ao longo dos séculos tiveram de ser defendidas e fortificadas, existindo, ainda hoje, numerosos exemplares destas fortificações, que patrimonialmente muito a enriquecem.

Na Alta Idade Média peninsular, as muralhas defensivas de urbes medievais e dos seus castelos, que na sua maior parte terão surgido na Península Ibérica entre os finais do século VII e o início do século IX, e que sucessivamente foram tomados aos Mouros durante as campanhas de reconquista de território efetuadas pelos nossos reis da Dinastia de Borgonha (ou Afonsina), constituíam locais de refúgio dos moradores vizinhos em caso de perigo. Para protegerem os arrabaldes do castelo, a sua implantação foi-se estendendo seguindo os acidentes do terreno, constituindo-se como autênticas cercas defensivas para a população que se abrigava sob a sua proteção.

Nos primórdios da nacionalidade, a partir da presença da Corte em Lisboa, uma das preocupações régias foi a defesa da entrada do rio Tejo, não só contra invasores do Norte, como contra atos de pirataria provenientes de África. Em conjunto, os castelos de Sintra, a norte do Tejo, e o de Palmela, a sul, edificados em altos promontórios que lhes permitiam vigiar o mar, com visibilidade direta para os castelos de Lisboa e Almada, comunicavam-se através de sinais de fumo ou de fogo, constituindo-se como sentinelas atentas do que hoje se considera o primeiro sistema conjunto defensivo com importância para a defesa do porto de Lisboa, permitindo o alerta inicial imediato perante uma invasão naval de envergadura que constituísse ameaça real para a cidade de Lisboa.

A defesa marítima da península de Lisboa e sua evolução durante a Dinastia de Aviz

A evolução da artilharia tornou obsoletas as capacidades de defesa destas fortificações, o que levou a uma total revisão dos conceitos defensivos e da fortificação surgindo, durante a Idade Moderna, no Ocidente, várias escolas da arte e da ciência de fortificar, nas quais se destacaram arquitetos e engenheiros militares italianos, portugueses, franceses e holandeses.

Paralelamente, a evolução dos navios e de outras embarcações permitiu o uso de artilharia a bordo, tornando-se a pirataria mais afoita e de maior flagelo para as populações ribeirinhas. Para sua defesa foram construídas pequenas fortificações que pretendiam, com a sua artilharia, resguardar as atividades económicas e piscatórias protegendo-as e às respetivas povoações.

É neste contexto que, com a Dinastia de Aviz, vão surgir algumas medidas de proteção das barras dos rios Tejo e Sado, materializadas pela construção e montagem de batarias de artilharia no Otão[1], na ponta da Caparica e em Pedrouços, locais onde a passagem de navios para entrada nas barras era obrigatória, podendo ser batidos pelo pouco alcance das bocas de fogo da artilharia da época.

O impulso, dado à navegação e à exploração de “mares nunca antes navegados", que Portugal empreendeu, durante todo o século XV, e que culminou com o aparecimento de um conjunto de rotas comerciais onde os transportes marítimos se tornavam presa apetecida, vai obrigar a Coroa ao dispêndio de recursos elevados, para conseguir a proteção no litoral e portos de reunião deste comércio contra as atrevidas incursões marítimas indesejáveis. A esmagadora maioria dos pontos fortificados construídos no território litoral peninsular, desde o rio Minho até ao rio Guadiana, só esporadicamente participaram em verdadeiros combates ou duelos de artilharia com esquadras atacantes, foram muito importantes pela sua presença, pelo que, conscientes desta realidade, não se pode considerar que tenham constituído um gasto inútil para a Fazenda Real. A sua existência, como elemento dissuasor, afastando os inimigos para o largo, principalmente os corsários norte-africanos, compensou largamente as somas de fundos públicos investidas na sua construção.

É neste âmbito, que o rei D. João II planeia e manda executar aquele que é considerado o segundo sistema conjunto para a defesa marítima do porto de Lisboa, sistema que veio a ser concluído pelo rei D. Manuel I. Era constituído pela torre de Santo António de Cascais[2], pela bataria do Restelo (mais tarde substituída pela torre de São Vicente a Par de Belém)[3], pelo forte velho da Caparica[4] (mais tarde designado como forte de São Sebastião da Caparica) e entre eles, e com eles cruzando fogos, inicialmente, uma nau grande, artilhada, que posteriormente foi substituída, já no reinado do rei D. João III, pelo galeão São João Baptista (mais conhecido como Botafogo),[5] artilhado com pelo menos 200 bocas de fogo de bronze de grosso calibre. O sistema era complementado por um conjunto de correntes que bloqueavam alguns corredores de passagem, bem como dispunha de várias parelhas de brulotes, que com a maré a vazar, podiam ser enviados contra navios que tentassem forçar o estreito de passagem para o porto de Lisboa.

No seguimento da Epopeia das Descobertas, do século anterior, a expansão comercial, característica do século XVI português teve o rei D. Manuel I, o Venturoso, como seu iniciador, e o rei D. João III, o Piedoso, como seu continuador.

A expansão marítima dos portugueses nos séculos XV e XVI, acompanhada pela dos castelhanos, levou a um estabelecimento de rotas e carreiras que criaram ligações periódicas entre a Península Ibérica e as partes do Mundo “recém-descobertas". A presença portuguesa, materializada por feitorias costeiras, até ao Oriente, passando pela África e chegando à América Portuguesa, constituiu o seu Império Marítimo ao qual se ligava através da Carreira da Índia. De Goa e de Cochim, todos os anos, partiam as naus da Carreira da Índia, de regresso a Lisboa, carregadas de especiarias. Mais tarde juntar-se-lhes-iam as armadas vindas de Salvador e Pernambuco, primeiro com o açúcar e outros produtos, depois, também, com metais preciosos.

Nos Açores, arquipélago a meio do Atlântico Norte, escala obrigatória das rotas comerciais que faziam a ligação entre quatro continentes: Europa, Ásia, África e América, protegido dos ventos dominantes e com localização atlântica privilegiada, a cidade de Angra fora escolhida pelos navegadores portugueses para ser o porto de reunião, de abrigo e de descanso nas grandes viagens do transporte do ouro, prata, especiarias, açúcar, em suma, de todas as riquezas das Índias Orientais e Ocidentais que eram cobiça de piratas e corsários de outras nações.

Para proteger o percurso final entre o Arquipélago dos Açores e o Continente, o sistema de defesa naval português, desde o rei D. Manuel I, compreendia diversas armadas, que se constituíam anualmente, com missões e raios de ação específicos. Além daquelas que operavam no Ultramar Português[6], existiram três grandes armadas em operação no Atlântico Norte[7]: a Armada para a guarda da costa; a Armada das Ilhas; e a Armada para a costa do reino do Algarve(esquadra do estreito de Gibraltar). É neste contexto que se explica a preocupação com a Ilha da Berlenga Grande, que durante séculos serviu de abrigo a navios de piratas que atormentavam os pescadores e esperavam navios para abordar e assaltar, pelo que o rei D. Manuel I, em 1502, determina que ali se construa uma fortificação.

Seguiu-se-lhe o rei D. João III, que foi rei de Portugal de 1521 até 1557. No seu reinado viu acontecer vários dos principais fatos e mudanças que marcaram a vida do Estado português, na época Moderna: a consolidação da expansão marítima; as alterações ao Regimento da Fazenda; a formação das capitanias hereditárias no Brasil (1534), posteriormente com o seu governo central (1548); a instalação definitiva da Universidade em Coimbra (1537); a chegada da Companhia de Jesus (1540); a criação dos tribunais da Santa Inquisição (1541); etc. Tornava-se ainda mais necessário garantir e manter a segurança e integridade territorial em várias partes do Mundo, necessidades que ditavam obrigatoriamente o estabelecimento e a consolidação de relações internacionais com outros Estados que fossem respeitadas e de longevidade. E neste caso, Espanha era o adversário e concorrente mais próximo, aquele a que Portugal se convinha aliar, para em conjunto, responderem às ameaças que eram permanentemente realizadas por ingleses, franceses e holandeses, tanto nas Américas como nas Índias.

A construção de edifícios pelo Estado, sendo um reflexo da política do reinado do rei D. João III, foi dominada pela fortificação marítima. Reconverter o sistema fortificado do Reino e do Império face à sua desadequação perante os avanços inequívocos da artilharia pirobalística e da crescente ameaça dos corsários e da pirataria que actuavam no Atlântico e no Índico, tinha que ser uma prioridade do Estado. Nesse âmbito, a partir de meados do século XVI, afirmou-se a adoção do traçado moderno, tanto da autoria de italianos como de portugueses e assim surge, no centro da orla costeira, que de Setúbal vai até Peniche, a fortaleza de São Julião da Barra[8], em Oeiras (1553); são construídos no meio do Atlântico Norte, o castelo de São Brás[9] de Ponta Delgada (1551) e o forte de São Sebastião[10] em Angra do Heroísmo (1552-1553) e, no Império, mais fortalezas são construídas no Brasil, em África, no Médio Oriente, na Índia e em Ceilão. A nível da organização militar, tendo em atenção o que os outros reinos europeus estavam a realizar na mesma época, o investimento na fortificação foi acompanhado da tentativa para criar uma estrutura de força armada por recrutamento e mobilização territorial, mas, aparentemente sem grande sucesso.

A nível político-diplomático, durante toda a Dinastia de Avis, excetuando o casamento do rei D. João I com a inglesa D. Filipa de Lencastre[11], foi levada a cabo uma política peninsular de ligações matrimoniais e de alianças, que, na essência, se traduzia na ambição de engrandecimento do poder do rei e da hegemonia peninsular ou da união ibérica, e seus impérios, assumindo um sério risco para as autonomias políticas de cada um dos Estados peninsulares. Os sucessivos tratados de aliança e de casamento entre príncipes de sangue das duas monarquias serviam essa estratégia[12]. Durante muito tempo houve equilíbrio nestas tendências, mas com o terceiro casamento de D. Manuel (em 1518) com D. Leonor de Áustria e Habsburgo, irmã de Carlos V, chefe da crescente Casa de Habsburgo, que, durante a primeira metade do século XVI, foi estendendo seus domínios na Europa, que incluíam o Sacro Império Romano (estendendo-se da Alemanha até ao norte da península italiana), o domínio direto sobre as terras hereditárias austríacas e dos Países Baixos e da Borgonha, a unificação da Espanha com os seus reinos de Nápoles, da Sicília e da Sardenha, acrescidos com a intensificação e consolidação da colonização espanhola da América, é lícito considerar que passou a haver uma tendência destacada da Espanha[13] a caminho de uma União Ibérica imperial, por ela tutelada.

Como consequência de todas estas alianças matrimoniais os dois Estados peninsulares, Portugal e Espanha, vão colaborar, através das armadas de guarda-costas na proteção e defesa dos seus comboios marítimos carregados de tesouros provenientes das Índias e das Américas.

As medidas militares para a defesa do litoral no reinado do rei D. Sebastião

D. Sebastião I ascendeu ao trono muito jovem, aos três anos, após a morte de seu avô, o rei D. João III. Assumiu o governo aos catorze anos de idade, no ano de 1568, após um período de regência protagonizados por sua avó paterna e pelo seu tio o cardeal-rei D. Henrique, que haveria de suceder-lhe.

O rei D. Sebastião viveu num Mundo também em mudança constante. Mostrou enorme paixão pelos assuntos militares, apesar da notória impreparação para eles e para os da política. Lacunas que ficaram patentes em atitudes e decisões pueris, numa época em que se deu a banca rota da Casa da Índia e em que a orientação política das alianças e o perigo da hegemonia espanhola aumentava na sequência do agravamento político-militar provocado pelas guerras de religião em França e pela revolta nos Países Baixos.

Os pressupostos de segurança nacional tinham mudado completamente depois das decisões tomadas nas Cortes de Lisboa, de 1562-1563, durante a regência do cardeal D. Henrique, em que, do ponto de vista da política internacional, defenderam um claro corte com a aliança espanhola e uma aproximação radical à França dos Valois. Como consequência desta estratégia o antigo o aliado passava a ser uma ameaça e por esta e outras razões foi necessário legislar sobre muitas matérias do âmbito militar.

É no reinado do rei D. Sebastião, de 1557 a 1578, que tal se irá conseguir estabelecer um recrutamento credível com a promulgação de vários regimentos[14] e da sua imediata e controlada aplicação. No inverno de 1573, o rei D. Sebastião visitou o Alentejo e o Algarve, com intenção de inspecionar as Ordenanças e também as fortificações do Algarve, verificando que a organização militar que tinha sido criada em finais de 1570 já estava claramente a ser aplicada e em funcionamento.

No que respeita à vigilância e defesa da costa, contra as incursões navais e à proteção dos navios contra a pirataria, foram criadas duas ferramentas legislativas que se lhes aplicam diretamente: o Regimento dos Capitães-mores e a Lei de como hão-de andar armados os navios. O Regimento dos Capitães-mores é o documento basilar da legislação sebástica para o sector militar. É nele que se inclui um capítulo sobre Vigias destinado à vigilância marítima e que determinava que em todos os lugares e portos de mar ameaçados houvesse vigias todo o Verão. Determinava ainda a forma como seriam escolhidos os locais para as implantar, como seriam guarnecidas, como as suas guarnições seriam escolhidas, organizadas, enquadradas, atuariam e dariam o alarme, e ainda as multas e penas a aplicar aos negligentes que não cumprissem as suas obrigações de vigilância.

O que a regulamentação sobre as vigias instituía não era novidade. Tudo o que se instituiu por força de lei já eram práticas comuns nos portos de mar e costas. A novidade foi o carácter geral da lei e a uniformização de procedimentos, bem como a obrigatoriedade de instalação de postos de vigia, que levou à construção das instalações edificadas para a vigia nos locais mais necessários e adequados.

A partir desta determinação as vigias, ou atalaias marítimas, vão sendo sucessivamente construídas, em vários pontos da nossa costa, os mais importantes sob o ponto de vista da vigilância do mar[15].

Vigia da Boca do Inferno, 2006 (Col. autor) - Vigia da Parede – Planta e corte, 1867 (GEAEM) – Foto, 1920 (Col. autor)

Quanto à Lei de como hão-de andar armados os navios, esta determinava que todos os navios de comércio[16] e de pesca deviam andar armados com artilharia e dispor de gente de guerra. Esta medida visou ser complementar, como melhoria de segurança, à missão das esquadras já anteriormente referidas, especialmente na área marítima mais perigosa, desde o Algarve até Peniche.

A vila de Cascais, depois da construção da torre de Santo António, reforçara o seu estatuto e posição de ponto de charneira para todas as viagens marítimas, fosse à chegada ou à partida. Era em Cascais que os navios se refugiavam dos perseguidores; era ali que, ao largo, esperavam ventos de feição para zarpar; ali assinalavam a sua chegada, faziam aguadas e embarcavam mantimentos. Cascais permitia, por terra, o acesso fácil a Lisboa, sendo por isso muito imprescindível a sua defesa, assim como era para as vilas de Setúbal e de Peniche, mais afastadas, mas também bem servidas por mar e dispondo de ótimos e seguros ancoradouros para o desembarque de tropas, materiais bélicos e abastecimentos para um exército em campanha.

Também no reinado do rei D. Sebastião que se irá continuar a dar alguma atenção à defesa da costa ao serem executadas obras para conservação ou construção de novas fortificações nos pontos-chave da orla costeira.

Levar a cabo esta tarefa exigia enormes encargos financeiros, pelo que a partir de 1569 se iniciou a recolha de recursos com carácter de emergência. Com esses recursos financeiros mandou-se ampliar a Torre do Outão[17]; melhorou-se o forte de Ancua, em Sesimbra[18], com projeto de 1570; reedificou-se a torre velha da Caparica, em 1570[19]. Na entrada da barra do Tejo, Francisco de Holanda[20] recomendou a construção de uma fortificação na Cabeça Seca. Também em 1570, tinham começado as primeiras obras de defesa da península de Peniche[21]. Na Ilha da Berlenga Grande o forte ali existente foi também mandado reparar. Na ponta do promontório do Sítio, na Nazaré, sobranceiro à praia do Norte, foi o local onde, em 1577, se decidiu construir uma fortaleza, que dominava os extensos areais para norte e para sul.

Todas estas intervenções permitem-nos, inequivocamente, perceber que, entre a barra do Tejo, onde estava implantada a fortaleza de São Julião (São Gião), e a Nazaré, havia uma grande extensão de costa que não estava devidamente defendida, a não ser em Cascais que com o seu embarcadouro dispunham da proteção da torre de Santo António, complementada com as estruturas das antigas muralhas[22] edificadas em torno do castelo e da urbe medieval.

É nesta costa, para oriente e ocidente da vila de Cascais, que, em data desconhecida, seriam construídas as vigias de Cascais: a da Boca do Inferno (que hoje ainda lá está), duas outras, para ocidente da vila, a de Oitavos e a do Cabo Raso (hoje desaparecidas), e para oriente da vila, a da Parede (também desaparecida no início do século XX), mas relativamente às quais ainda existem in situ vários testemunhos físicos e nos arquivos várias provas documentais.

A sucessão do cardeal-rei D. Henrique e as cortes de Almeirim

Com o falecimento do rei D. Sebastião, em Alcácer Quibir, foi aclamado Rei o seu tio-avô, o cardeal D. Henrique[23]. Coube ao cardeal-rei D. Henrique, eclesiástico idoso e doente, reinar num período dos mais difíceis para o destino político de Portugal, tendo de se afirmar como soberano, administrar o resgate de boa parte da nobreza aprisionada em Marrocos e, o mais difícil, mediar a delicada crise sucessória que se abriria com a iminente vacatura do trono. Nesse âmbito mandou convocar, por duas vezes, nobres, prelados e representantes dos concelhos para as Cortes gerais que se realizaram em 1579 e em 1580.

O monarca, consciente de não ter sucessor direto, havia convocado para Lisboa, em 1579, umas Cortes gerais onde foram escolhidos cinco Governadores do Reino[24] para que, em caso da sua morte, decidissem quem devia suceder-lhe. As seguintes Cortes gerais, convocadas para 1580, destinadas à escolha e aprovação do sucessor, reuniram-se, a partir de 11 de janeiro, no convento de São Francisco, em Almeirim, onde a Corte se tinha refugiado para escapar da peste[25] que grassava na Europa e ameaçava assolar o país.

Posição dos candidatos ao trono de Portugal pela genealogia das Casas de Avis, Bragança, Viseu, Covilhã, Beja e Moura (do autor)

Nessas Cortes foram consideradas as candidaturas e ponderados os direitos dos candidatos pretendentes ao Trono de Portugal que eram (pela ordem da linha da sucessão): Ranuccio I Farnese, Duque de Parma (filho da já falecida D. Maria, filha mais velha do infante D. Duarte, Duque de Guimarães, filho do rei D. Manuel I) e os seus irmãos mais novos; Catarina, Duquesa de Bragança (filha mais nova do infante D. Duarte) e seus filhos; Filipe II de Espanha (filho da infanta D. Isabel de Portugal, filha do rei D. Manuel I) e seus filhos, irmã e sobrinhos; Emanuel Felisberto de Saboia (filho do duque Carlos III e da infanta D. Beatriz de Portugal, filha do rei D. Manuel I) e seus filhos; João I, Duque de Bragança (marido de D. Catarina, bisneto de D. Isabel, irmã do rei D. Manuel I) e seus filhos. Havia ainda D. António, prior da Ordem militar-religiosa de Malta (com uma sucursal na vila alentejana do Crato), afastado por ser tido como ilegítimo (era filho do infante D. Luís e neto do rei Manuel I e da infanta espanhola Maria de Aragão) que, se não o fosse, estaria na linha da sucessão antes de qualquer um dos outros.[26]

No dia 31 de janeiro de 1580, aos 68 anos de idade, falecia em Almeirim o cardeal-rei D. Henrique. Apesar da sua morte as Cortes gerais continuaram reunidas até 15 de março. Dos seis pretendentes, anuladas de uma maneira ou outra as pretensões dos restantes candidatos, apenas dois ficaram em campo a disputar a sucessão da Coroa de Portugal. O português D. António, Prior do Crato, e o Rei Filipe II de Espanha.

Quanto aos cinco governadores do reino, três mostraram-se partidários de Filipe II, um neutral e outro favorável a D. António. Os procuradores dos concelhos não apoiaram a decisão. A oposição principal proveio do povo e do baixo clero, mas também dos filhos segundos da aristocracia. Foram estes os mais ferrenhos apoiantes da causa de um rei português.

Ainda em março, começaram a circular notícias que davam conta da concentração de contingentes militares espanhóis no outro lado da fronteira, em Llerena ao longo do vale do Guadiana. A 20 de Abril recorreu-se às ordenanças sebásticas para o recrutamento das forças de defesa, que se pretendia que chegassem aos cinquenta mil homens (estimativa que obviamente foi demasiado otimista) e a 30 de abril foi convocada nova assembleia para Santarém.

D. António, em mensagem dirigida aos procuradores dos concelhos reunidos em Santarém, aludindo aos preparativos militares do monarca espanhol para, à força, entrar em Portugal, oferece-se para a servir como rei, ou como vassalo, de harmonia com a decisão que pelos meios legais viesse a ser tomada.

A Santarém chegou notícia do ultimato do rei Filipe: «Se até ao dia 8 de junho não estivesse reconhecido como soberano de Portugal, consideraria como traidores e rebeldes os súbditos que lhe negassem obediência».

E já o exército do Duque de Alba se preparava para partir, continuava o Prior ainda, sem deixar esquecer a sua atitude de mero pretendente, a tentar evitar ou demorar a invasão. Mas tudo foi inútil. Iniciando o seu metódico avanço, o exército invasor do Duque d'Alba pisava já a terra portuguesa.

Foi então que, respondendo a tal afronta, que alguns, poucos, patriotas deixando-se de indecisões, propuseram a escolha de D. António, prior do Crato, para o cargo de regente do Reino. D. António foi aclamado em Santarém, a 19 de junho de 1580, e depois em Lisboa a 20, notícia que nesse mesmo dia chegou a Setúbal, vila que também aclamava D. António, e onde estavam os Governadores do Reino. Estes, receando a ira popular abalaram precipitadamente numa caravela para o Algarve, desembarcando em Ayamonte, onde aportaram depois de dois dias de viagem, passando dias depois a Castro Marim, não sem terem obtido do duque de Medina-Sidonia, que os cumulara de atenções, uma guarda constituída por duas companhias de arcabuzeiros.

Entretanto fora expedida de Madrid, a 11 de julho, a minuta da declaração dos direitos de Filipe II, que os governadores deveriam subscrever. Finalmente, a 17, foi firmado o celebre édito de Castro Marim, no qual se declarava rebelde e inimigo da Pátria o português D. António e rei de Portugal o estrangeiro que, assentara a frieza dos seus direitos na violência das armas e no poder corruptor do seu dinheiro. Por tardio, este documento poderá parecer inútil, mas não o era.

Subscrito pelos governadores portugueses, não passava de uma ignominia, mas na sua perspetiva não era uma inutilidade. Já em 1579, Filipe II tentara fazer D. António desistir da corrida ao trono. Face à negativa do filho do infante D. Luís a guerra tornar-se-ia inevitável. Uma vez quebrada a resistência que se erguia sob a égide do prior do Grato, Filipe II colheria sem dificuldades, por virtude dele, a obediência dos legalistas. E os legalistas dispunham ainda de bastante influência. A missão dos governadores estava agora finda. Filipe II era já então o rei e Portugal.

Simultaneamente, no dia 19 de junho de 1580, em Santarém, D. António também tinha sido aclamado Rei pelos seus partidários, o que fez com que Filipe II reforçasse a ordem ao Duque de Alba para que rapidamente tomasse Portugal com as tropas sob o seu comando.

A invasão castelhana de 1580 por Cascais

No mês de abril de 1580, chegaram a D. António, as primeiras promessas de auxílio militar estrangeiro. Primeiro de França, depois de Inglaterra, o que trouxe algum ânimo aos partidários do prior do Crato.

No País instruíam-se os voluntários, aceleraram-se os preparativos para a defesa e em todo o território nacional trabalhava-se para melhorar as fortificações que controlavam as vias de invasão mais óbvias.

Ao mesmo tempo Filipe II preparava metodicamente a campanha[27]. Depois de aliciar as elites portuguesas por intermédio do seu Embaixador em Portugal, Cristóvão de Moura, e outros agentes secretos, intimidando, subornando com chorudas quantias, e contentando com promessas de mercês muitos titulares e funcionários bem colocados, processo que tinha tido lugar desde as primeiras notícias da morte de D. Sebastião.

Bem cedo planeou a invasão, tendo previamente feito conduzir, pelo engenheiro Juan Bautista Antonelli, um rigoroso reconhecimento das defesas no itinerário escolhido para o ataque, bem como das fortificações de Lisboa, Almada, Belém, Cascais e Setúbal.

Na planície de Cantillana, nos arrabaldes de Badajoz, foi instalado o acampamento para o exército espanhol. O dignatário escolhido, a 22 de abril, para comandar e organizar a invasão por terra, foi o duque de Alba, D. Fernando Alvarez de Toledo y Pimentel[28] que, sem perda de tempo, logo em 27 de abril, acertou com o marquês de Santa Cruz, D. Álvaro de Bazán, comandante da esquadra de invasão, os detalhes para o início da campanha.

Reforçado o seu exército pelos 6.000 homens de guerra da armada destinados a desembarques, a operação obedeceria a uma de duas modalidades de ação: ou avançar por Santarém sobre Lisboa e chegar às cercanias da capital, ao mesmo tempo que Santa Cruz, aparecendo à barra do Tejo, desviaria a atenção das tropas do prior do Crato, para o mar; ou então, por não disporem do indispensável trem de pontes para montar uma operação de transposição do Tejo frente a Lisboa, seria embarcado todo o exército e passaria à margem direita, onde seria desembarcado sem atravessar o rio.

O rei Filipe II, que se tinha deslocado com a sua Corte para Badajoz, onde chegara a 21 de maio, assistiu, a 13 de junho, ao alardo e passou em revista o exército[29]. Dois dias depois publicou uma ordenança geral relativa à sua conduta e disciplina[30] para cumprir durante a invasão de Portugal.

O exército espanhol que entrou em Portugal: cerca de 21.000 infantes e 1.700 homens de cavalaria com 60 canhões (do autor)

A invasão do território português pelas tropas espanholas, começou em 18 de junho de 1580, com a tomada de Elvas.

O grosso da força invasora iniciou a marcha apenas a 27 de junho, tendo o rei espanhol assistido ao início do movimento. No dia seguinte entrou finalmente em Portugal, depois de vadear o rio Caia.

Todo o exército se pôs de novo em movimento no dia 1 de julho; o eixo terrestre da invasão, comandada pelo duque de Alba, desenvolveu-se segundo o trajeto tradicional a partir de Badajoz, avançando pelo Alentejo, passando por Elvas, Vila Viçosa, Estremoz, Évora-Monte, Arraiolos, Montemor-o-Novo, Cabrela, Landeira, Alcácer do Sal e Palmela, submetendo todos os focos de resistência fiéis a D. António, até cercar Setúbal. Ao mesmo tempo, a armada[31] capitaneada pelo marquês de Santa Cruz[32], transportando os 6.000 homens de guerra para desembarques e os abastecimentos para toda a campanha, saiu de Porto de Santa Maria, frente a Cádis, a 7 de julho, contornou a costa do Algarve e do Alentejo, detendo-se de tempos a tempos para conquistar todas as povoações portuárias até Setúbal. Combinados, os dois comandantes deviam convergir sobre Lisboa, o seu principal objetivo, conseguindo com esta manobra subjugar todo o Sul de Portugal. Além destas forças, a esquadra da Galiza, comandada por Pedro de Valdés, patrulhava ao longo do litoral norte português.

No ponto de encontro, o forte de Santiago do Outão materializava a fortaleza mais importante da foz do Sado, constituindo o polo defensivo da barra de Setúbal. De facto, a vila apenas dispunha da antiga cerca medieval, que não constituía qualquer obstáculo para a artilharia moderna e por essa razão a defesa de Setúbal tinha sido reforçada por uma esquadra de 29 navios, ficando os galeões mais fortes fundeados entrada na barra frente ao forte do Outão.

O exército espanhol chegou a Setúbal na noite de 16 para 17 de julho, e sitiou a povoação, intimando os defensores a renderem-se.

A notícia do cerco de Setúbal chegou rapidamente a Lisboa e de imediato se tomou a iniciativa de organizar reforços, o que não teve qualquer efeito nas operações. Com o exército espanhol à vista, os sitiados não optaram pela defesa. Pelo fim da tarde, uma delegação civil tratou da rendição e, no dia seguinte, 18 de julho, os espanhóis verificaram que os soldados haviam abandonado a defesa e seguido na direção de Lisboa. O duque de Alba dirigiu em seguida as suas atenções para a anulação forte que defendia a barra.

No Outão, junto ao mar, no sopé da serra da Arrábida, posição do forte era privilegiada. O seu acesso estava bem coberto com o apoio da artilharia dos galeões e dos atiradores embarcados. Conseguiu manter-se até que, no dia 22, chegava parte da esquadra com as galés e a tropa comandada pelo duque de Medina-Sidonia, para apoiar a ação do duque de Alba

No dia 23, sem qualquer ajuda a caminho, violentamente batidos pelo fogo das baterias entretanto colocadas em terra e pela frota de Bazán, o capitão português entendeu que era chegada a hora da rendição. Como consequência, toda a região de Setúbal estava então perdida. Com a sua conquista ficava consumada a posse de todo o Sul de Portugal.

Uma vez desimpedida a entrada da barra foi possível à esquadra entrar e ancorar no Sado. Reunidas as forças terrestres do duque de Alba com os soldados embarcados na armada do marquês de Santa Cruz, era agora tempo de proceder ao assalto da cabeça do Reino e conquistar Lisboa.

Na Capital concentrava-se a maior parte da armada portuguesa, que nada ficava a dever à esquadra castelhana. Em Setúbal, com as duas forças agrupadas, os respetivos comandantes trataram de decidir qual a melhor tática para a tomada de Lisboa. No conselho de guerra, que reuniu os vários comandantes, foram de novo ponderadas as modalidades planeadas, concluindo-se que: atravessar o rio Tejo era demasiado perigoso, forçar a entrada da Barra, a hipótese mais temerária, resultaria em muitas perdas e cruzar o rio mais para montante, no Ribatejo, seria moroso, complicado e não aceitável. Ficou determinado que começariam, então, por desembarcar na região de Cascais.

Na madrugada de 27, começaram a embarcar os 6.000 soldados, os cavalos, canhões, sapadores e outros materiais necessários. No próprio dia do embarque destas forças e do carregamento dos materiais, a esquadra saiu do Sado e foi fundear a Sesimbra, onde só chegou à noite por causa da nortada que dificultava o andamento das galés devido ao desgaste dos remadores.

Em Sesimbra, em novo conselho de guerra, marcara também presença o senhor de Cascais[33], D. António de Castro. Foi tido em conta o seu conhecimento recente da área de operações. Para o bom êxito dos planos do duque de Alba, e por informações fornecidas por D. António de Castro, a posse da vila de Cascais, e da sua baía, era indispensável e de extrema importância.

Antes de amanhecer, a 28, a esquadra começou a navegar para Cascais apanhando a fraca brisa matutina e sofrendo com ventos contrários.

A baía e a vila de Cascais eram a chave da entrada para Lisboa por terra, porque por mar, sem a adesão das torres de São Julião (São Gião), de Belém, da Caparica e da bateria da Cabeça Seca, a armada de Espanha, não se arriscava a forçar a barra do Tejo. Era, portanto, vantajoso para o duque de Alba proceder ao desembarque das suas tropas em Cascais. E Cascais, com a invasão espanhola de 1580, ordenada por Filipe II de Espanha, iria sofrer violentamente[34].

A 29 de julho, quando os navios da armada espanhola foram avistados a dobrar o Cabo EspicheI, os portugueses deram sucessivamente o alarme com um tiro de peça que partiu da torre de Cascais, outro da posição sobranceira à praia de Santo António do Estoril e um outro que partiu da fortaleza de São Julião (São Gião), chegando o aviso aos navios em posição no Tejo e às restantes fortificações para montante, que rapidamente comunicaram a notícia para Lisboa.

A esquadra espanhola continuando a seguir para norte aproximou-se da barra do Tejo. Foi alvejada a partir da fortaleza de São Julião, mas sem qualquer efeito, por não ter chegado ao alcance das peças de artilharia, e ao não ter sido perseguida, por isso nem sequer respondeu.

O governador e defensor da torre e da vila de Cascais era D. Diogo de Menezes, feito general pelo prior do Crato. A torre de Cascais, as muralhas e o castelo da vila, cujo alcaide era D. Henrique Pereira de Lacerda, não tinham condições para resistir a um assédio em regra, portanto a única alternativa defensiva possível era tentar impedir o desembarque das forças inimigas.

Para isso, o comandante português tinha fortificado os ancoradouros mais óbvios, tornando qualquer desembarque um ato demasiado arriscado. Todas as praias passíveis de ancoradouro e desembarque, como as de Santo António, da Poça, do Tamariz, das Moitas, da Ribeira ou do Guincho estavam preparadas com artilharia entrincheirada e corpos militares suficientes para impedir um desembarque.

Por sua vez, a torre de Santo António permitia bombardear os navios que se aproximassem por mar à baía de Cascais.

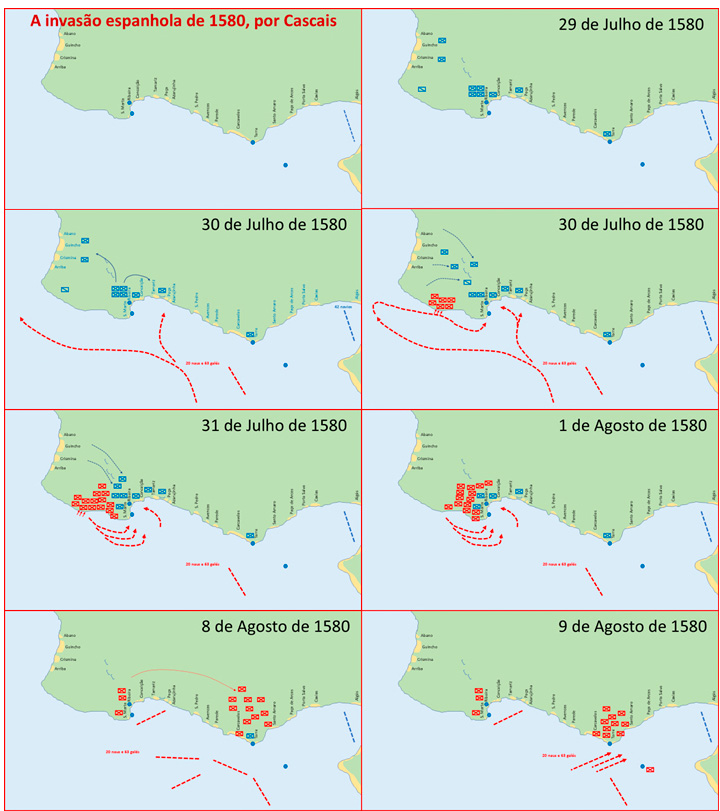

Sequência da manobra de invasão de Portugal e desembarque por Cascais, em 1580 (composição do autor)

Para os espanhóis era necessário encontrar um local desguarnecido. O senhor de Cascais, que já se tinha juntado ao conselho de guerra do duque de Alba, em Sesimbra, avisou os espanhóis da existência de um boqueirão a poente da vila, normalmente esquecido e não defendido, que podia servir como testa de ponte para o desembarque. Efetuado um reconhecimento, verificou-se a possibilidade de ser no sítio da Laje do Ramil, onde se erguia então a ermida de Nossa Senhora da Guia.

No dia 29 de julho, os navios espanhóis avançaram. Armou-se uma diversão para afastar os defensores, bombardeando a praia de Santo António enquanto a principal linha de navios seguia ao largo em direção ao Cabo Raso. D. Diogo de Menezes, comandando as tropas saídas da praça de Cascais, vigiava a frota inimiga e acompanhava de longe a movimentação dos navios para poder acorrer a qualquer desembarque. Parecendo-lhe que pudesse ser a norte daquele cabo enviou o grosso das tropas para o Guincho pensando que ali sucederia o desembarque.

A esquadra espanhola, com um golpe de leme e vento a favor, inverteu o rumo aproximando-se ainda mais da costa em direção ao ancoradouro da Laje do Ramil. Fundeando largaram os batéis espanhóis cheios de soldados que avançaram, protegidos de perto pelas galés e pelo fogo da sua artilharia. Em primeiro lugar desembarcaram os fuzileiros assenhoreando-se de uma pequena colina que dominava o ancoradouro. Segura a posição, seguiram-se os italianos e alemães, precedidos também por mais fuzileiros dos terços de Nápoles e da Sicília. Formaram em 3 esquadrões, que se posicionaram perto da ermida de Nossa Senhora da Guia alargando o perímetro de defesa do local de desembarque.

Assim que foi sinalizado o local do ataque, D. Diogo de Menezes dirigiu-se para lá com cavalaria e bastantes soldados de infantaria, formando depois em ordem de batalha. Mais companhias portuguesas iam chegando, chamadas das praias do Guincho onde estavam de vigilância, e algumas peças de artilharia foram colocadas em posição, disparando sobre as embarcações inimigas. Porém, as galés responderam com o fogo concentrado dos canhões pesados da proa causando avultadas baixas entre os portugueses. Sem capacidade para ripostar, pois a armada portuguesa manteve-se de guarda à barra do Tejo e esteve sempre arredada deste confronto, os soldados portugueses acabaram por retirar para a vila e para a torre.

O resto das tropas espanholas conseguiu desembarcar no dia seguinte, e a 31 de julho, avançaram prudentemente na direção de Cascais, sendo apoiados pelo fogo da esquadra que entretanto tomara posição frente à baía e batia a torre e o castelo. D. Diogo de Menezes destacou atiradores e cavaleiros para estorvar essa progressão dos inimigos. Mas as tropas espanholas, em maior número, no dia seguinte, dia 1 de agosto, ao abrigo de cortinas e dispondo já de trincheiras e de baterias para a sua artilharia cercavam completamente o castelo. Depois de iniciado um bombardeamento cerrado às muralhas medievais, o duque de Alba exigiu a rendição incondicional. Ainda assim, a entrega de Cascais apenas teve lugar depois de várias hesitações, e não sem que D. Diogo de Meneses tentasse matar D. António de Castro, que negociava em nome do duque a entrega da praça.

O duque de Alba, prevendo o intensificar da resistência no caminho para Lisboa, no dia 2 de agosto, enviou uma mensagem muito séria ao mandar enforcar o alcaide do castelo D. Henrique Pereira de Lacerda e a decapitar sumariamente D. Diogo de Meneses. Estava decidido a reduzir toda a resistência rebelde de forma implacável.

Com a tomada e queda de Cascais, Colares e Sintra entregaram-se também.

Estando os espanhóis senhores da praça de Cascais, parte das galeras tinha ido a Setúbal para ir buscar mais artilharia e mantimentos, chegando seis dias depois, acompanhadas dos restantes navios da esquadra que tinham ficado em Setúbal.

Faltava entrar na posse da fortaleza de São Julião da Barra de Oeiras, a fortificação mais importante de Portugal. Para além da modernidade do sistema fortificado, o seu alcaide, D. Tristão Vaz da Veiga, dispunha mais de uma centena de peças, entre as quais 22 canhões de grande calibre, estando abastecido por substancial quantidade de pólvora e pelouros. Contudo, apesar de toda a imponência, a verdade é que São Julião não resistiu mais tempo do que o forte do Outão. A 7 de agosto, o duque de Alba enviou uma força de reconhecimento, tendo saído no dia seguinte, de Cascais, o grosso do exército espanhol desembarcado em direção à fortaleza de São Julião, onde acampou, escavando trincheiras e esperando pela artilharia.

Entretanto alguns navios portugueses vieram auxiliar a fortaleza mas foram impedidos por parte da esquadra espanhola, tendo regressado ao Tejo. A 12 de agosto, cercado por terra, rodeado pela esquadra por mar, de brecha aberta de alto a baixo na muralha, D. Tristão Vaz da Veiga rendeu-se ao duque de Alba com os seus 600 soldados. Ao ver as bandeiras e pendões espanhóis na fortaleza, Pedro Borba abandonou o Bugio em direção a Lisboa.

A 13 de agosto, considerada anulada a ameaça das fortificações da entrada da barra, começaram as galeras espanholas a subir o Tejo, retirando-se os galeões portugueses para junto das torres de São Sebastião e de Belém, entre as quais estava o resto da esquadra portuguesa. A 15, avançaram os espanhóis por terra, cercando a torre de Belém a 21, e tomando a sua rendição a 23. Nesse mesmo dia, avançou a esquadra espanhola para junto da torre de Belém ficando fora do alcance da artilharia da torre São Sebastião, que ineficazmente disparava da outra margem.

Nesse mesmo dia, após reconhecer a posição do prior do Crato, ao longo da ribeira de Alcântara, o duque de Alba reuniu novo conselho de guerra, do qual saiu a ordem para a batalha e a localização dos pontos onde deveriam ser colocadas a artilharia e outras forças, num dispositivo que ia desde os moinhos de Monsanto até ao Tejo. Foi também definida a posição que a esquadra deveria tomar para apoiar a operação.

No dia seguinte, 25 de agosto, o marquês de Santa Cruz deu ordem à esquadra para avançar de encontro à esquadra portuguesa com a intenção de lhe dar combate. A manobra era simultânea ao avanço do duque de Alba por terra. Este, tendo pela frente a ribeira de Alcântara, conseguiu tomar a ponte de Alcântara fazendo avançar por ela as forças espanholas para a posição defensiva do prior do Crato, nas Necessidades.

A dinastia Filipina da Casa de Habsburgo e a defesa marítima da nova capital

Derrotadas as forças militares portuguesas na batalha da ponte de Alcântara, a 25 de Agosto de 1580, D. António deixa a capital ficando os portuguese com a sensação de que estava resolvida a confusão que decorrera a partir da morte de D. Sebastião, que sem deixar herdeiros, levou o país para uma crise que agora parecia cessar com a derrota do partido de um rei português.

A batalha tinha sido um arrojo da parte das forças portuguesas. Apenas 4.000 homens compunham o exército de D. António, e esses mesmo mal armados e mal preparados, o seu fanatismo patriótico não fora suficiente para lhes fazer sorrir a vitória.

Com a entrada em Lisboa do duque de Alba é aclamado Filipe II na Câmara de Lisboa. Logo de seguida se constituiu um governo chefiado pelo duque e apoiado num conselho de assessores[35]. Constituiu-se assim uma certa continuidade governativa, que tentou que nada se alterasse significativamente até à tomada de posse oficial de Filipe II como rei de Portugal. Filipe pôde contar com o apoio dos grupos influentes do país: o alto clero, a nobreza e os mercadores.

Em 5 de dezembro de 1580, refeito dos efeitos da doença que o apanhara, Filipe II de Espanha partiu de Badajoz com destino a Lisboa.

No ano seguinte, nas Cortes de Tomar, que se iniciaram a 16 de abril, no convento de Cristo, depois de serem acautelados os interesses da Monarquia portuguesa, foi aclamado e reconhecido como Filipe I, rei de Portugal, e os dois Estados peninsulares passariam a ser governados na forma de União Pessoal, conservando as suas instituições e particularidades, sob a égide de um só rei, dando-se, em Portugal, início à dinastia Filipina.

Conclusões

Nesta breve campanha, o exército espanhol, na sua incursão pelo Alentejo, em que conquistou todas as praças no seu caminho e, apoiado na sua esquadra, foi capaz de contornar o grande obstáculo do rio Tejo, desembarcando em Cascais e tomando, por terra todas as fortificações marítimas, até à batalha final em Alcântara, que lhe permitiu a posse de Lisboa.

O arrojado ataque das tropas castelhanas, comandadas pelo Duque de Alba, com o seu desembarque realizado a noroeste de Cascais, em julho de 1580, acabou por demonstrar a importância do contributo desta região para a defesa da Capital e a fragilidade em que se encontrava o seu sistema defensivo contra uma ameaça vinda por mar e desembarcada.

Consciente desta fragilidade existente, e das possibilidades dos seus inimigos, consolidada a ocupação, o rei Filipe I começou a tratar das defesas do Reino, porque o prior do Crato não desistira das suas intenções e era apoiado pela França e pela Inglaterra, tendo ambas esquadras navais com numerosos e fortes navios.

Desta preocupação resultou que a velha torre de Cascais fosse remodelada segundo os novos traçados da arte de fortificar, sendo rodeada por três baluartes, alterando a sua traça e aumentando a cisterna. O conjunto deu origem à fortaleza de Nossa Senhora da Luz.

Não se ficou por aqui o rei Filipe I, porque nessa mesma altura deu instruções para que se começasse a projetar a futura cidadela, que só viria a ser construída após a Restauração.

Na fortaleza de São Julião da Barra, com a maioria dos seus meios de defesa situados frente ao mar mas que, em 1580, fora atacada pelo lado de terra pelos espanhóis a quem acabaria por se render, realizaram-se grandes obras acessórias pelo lado de terra que, partindo de um núcleo inicial, se foi modificando, ampliando e adaptando às novas exigências que foram surgindo ao longo das décadas seguintes.

Em 1586, o rei Filipe I, providenciando a substituição da bateria que existia no Bugio, procurou melhorar o sistema defensivo que cobria o acesso à Barra do Tejo e protegia Lisboa. Em 1589, tendo mandado vir de Nápoles o seu arquiteto e engenheiro, o padre Giovani Vicencio Casale, encarregou-o de fazer os estudos, elaborar os projetos e dirigir as obras necessárias a tal empreendimento, tendo este proposto, em 1590, a construção de uma fortaleza circular, que seria o forte de São Lourenço da Cabeça Seca. Também por ordem do rei Filipe I começou efetivamente a ser construída, em fevereiro de 1593, segundo o projeto inicial do próprio padre Giovani Vicencio Casale, mas com algumas alterações. As obras iniciaram-se pela criação de uma ilha de pedra no banco de areia, sobre a qual se levantou a fortificação e as batarias onde foram colocadas as bocas de fogo. Com a morte de Casale, ainda nesse ano, ou no princípio de 1594, as obras abrandaram e só foram finalizadas após a Restauração. Quando ficou concluída passou a cruzar fogos com a fortaleza de São Julião da Barra, pelo que em conjunto interditavam toda a entrada do Tejo.

Quanto à torre Velha ou de D. Sebastião, passou a ser conhecida também por torre dos Castelhanos, pois estes fizeram-lhe algumas obras e colocaram-lhe, sobre o pórtico de serventia da praça, as armas de Castela, que em 1640 foram despedaçadas pelo povo.

A meio caminho entre Cascais e Oeiras, mandou construir o forte de Santo António da Barra, tendo sido frei Giovani Vicencio Casale o engenheiro que o projetou e dirigiu a obra.

Em Setúbal mandou construir o castelo ou fortaleza de São Filipe, situado no cimo de um outeiro isolado, sobranceiro à vila, dominava a barra do Sado e o Oceano. Esta fortaleza foi delineada cerca de 1582, com risco de Filipe Terzi, tendo sido iniciada na presença do rei Filipe II, em 1590. Após a morte de Terzi os trabalhos continuaram dirigidos por frei João Torreano.

A fortaleza do Outão, ocupada pelos castelhanos, foi também remodelada e sujeita a obras ficando conhecida como o forte de Santiago do Otão.

Em 1602, Sesimbra e o seu forte sofreram um ataque violento de uma armada inglesa que o danificou bastante e que permitiu aos piratas a posterior realização de vários ataque e pilhagens, levando à construção do novo forte de Santiago

Na Nazaré, aproveitando a anterior fortificação arruinada, foi edificado o forte de São Miguel Arcanjo de Nazaré, com planta do padre florentino Giovani Vicencio Casale.

Em Peniche, a partir de 1598, Filipe Terzi foi mandado dirigir as obras da fortaleza, o que não aconteceu, vindo esta apenas a ser concluída em 1645.

Também nos Açores, especialmente em Angra, que ganhou ainda mais importância e se tornou o ponto de reunião das armadas das especiarias e das riquezas vindas da América, foi fortificado o Monte Brasil, sendo ali construído, entre 1593 e 1636, o castelo de São João Batista, uma base inexpugnável que correspondeu a uma mudança na conceção do sistema defensivo da ilha tornando-a capaz de conter a ameaça dos rivais europeus à circulação marítima da Índia e Novo Mundo para a Península Ibérica

Bibliografia

CHAVES, Francisco de Sá – “A invasão de 1580 – uma explicação". In Revista Militar. Lisboa: Ano LXIV, n.º 1, 1912.

ESCOBAR, António de – “Relación de la verdadera recopilácion de la felicíssima jornada que la Cathólica Magestad del rey don don Felippe, nuestro señor, hizo en la conquista del reyno de Portugal". In Anexos de la Revista Lemir. Valencia: Universitat de Valencia, 2004

FEIO, Gonçalo Couceiro – O ensino e a aprendizagem militares em Portugal e no Império, de D. João III a D. Sebastião: a arte portuguesa da guerra. Lisboa: FLUL, 2013.

LOUREIRO, Francisco Sales – D. Sebastião antes e depois de Alcácer Quibir. Editora Veja, 1978.

MATOS, Artur Teodoro de – A armada das ilhas e a armada da costa no seculo XVI: novos elementos para o seu estudo. Lisboa: Academia de Marinha, 1990.

OLIVEIRA, Humberto Mendes de, SILVA Sérgio Vieira da – “Elementos para o Estudo da História Militar do Reinado de D. Sebastião". In Boletim do Arquivo Histórico Militar. Lisboa: 62.º Volume, 1997.

SOUSA, Luís Costa e –Construir e desconstruir a guerra em Portugal (1568-98). Lisboa: Instituto de Estudos Superiores Militares, 2015.

VIEGAS, João da Cruz – “Memento ao General D. Diogo de Menezes valoroso defensor de Cascais em 1580". InCascais e os seus lugares – Boletim da Junta de Turismo de Cascais. Cascais: n.º 4, JTC, 1951.

NOTAS

[1] Na foz do Sado, cerca de 1390, foi mandada construir, pelo rei D. João I, uma torre ou atalaia para defesa da barra, batendo o canal por onde era obrigada a passar toda a navegação de certo porte e calado, que se dirigia para a acolhedora baía de Setúbal.

[2] Cerca de 1488, o rei D. João II mandou construir uma torre fortificada na ponta do Salmodo, a qual, segundo Garcia de Rezende, devido aos constantes ataques dos corsários e piratas ingleses, franceses e norte-africanos, era necessária para melhorar a defesa de Cascais. Deste modo a torre defendia o acesso ao porto e à praia, servindo ao mesmo tempo de posto de vigilância. Tratava-se de uma torre ameada quadrangular, de forte influência medieval e que servia basicamente de vigia. Tinha um corpo retangular adossado que, entre outras funções, servia de armazém, e uma muralha quadrada que envolvia este conjunto edificado, com aberturas para a artilharia.

[3] A torre de São Vicente a Par de Belém foi mandada construir pelo rei D. Manuel I num pequeno ilhéu basáltico do Tejo onde o rei D. João II escolhera para implantar o baluarte do Restelo. Trata-se de um edifício de bela cantaria, cuja obra dirigida pelo arquiteto Miguel de Arruda, com risco do arquiteto Diogo Boytaca, foi iniciada em 1515, ficando terminada em 1521. Consiste em duas batarias hexagonais, de lados desiguais, uma baixa casamatada, com dezasseis canhoneiras nas suas faces, outra alta, de parapeitos ameados. É completada por uma torre de menagem de secção ligeiramente quadrangular. Tem a particularidade de seguir a arquitetura militar quinhentista ornamentada ao estilo manuelino.

[4] A fortaleza da Torre Velha, ou torre velha da Caparica, foi mandada construir pelo rei D. João II, no final do século XV. Esta torre e a torre de Belém, em conjunto com o galeão Botafogo, fundeado a meio do Tejo, entre elas, cruzavam os seus fogos de artilharia, cobrindo toda a entrada da foz do Tejo, defendendo-a contra grandes ameaças.

[5] O galeão “Botafogo" foi lançado em 1534, tendo, no ano seguinte, participado na conquista de Tunes, a fim de reforçar a esquadra espanhola que foi combater o pirata otomano Barba-Roxa. Dizem-nos as crónicas que: «tinha cinco baterias, e nelas 366 peças de artilheria de bronze. Na popa e na proa erguiam-se dois alterosos castelos, dispondo nesta, no beque (parte mais avançada da proa), um talhamar (parte inferior do beque do navio, angular e saliente, para cortar as águas) de metal que rompia as mais fortes cadeias». Ficou no Tejo, contribuindo para a defesa da barra, até 1550.

[6] Eram os avios das rotas comerciais para Arguim, Cabo Verde, tratos da Guiné, Costa da Malagueta, Mina, S. Tomé, Brasil e Índia.

[7] A primeira, com 20 navios latinos e 4 naus ou galeões para navegarem ao longo da costa atlântica e vigiarem entre a altura das Berlengas a Sul e a foz do Douro a Norte, limite máximo da missão; a segunda, como o nome indica no arquipélago dos Açores até às Berlengas, com 3 naus ou galeões e 7 caravelas com o objetivo de defender a navegação que por ali passava quando do seu regresso a Portugal e até mesmo a Espanha; a terceira, para a costa do Reino do Algarve, com 4 navios de remo, 1 navio grosso e 3 caravelas, para proteger a navegação e comércio português nas águas do Norte de Africa.

(Nota do autor: o número de navios que as integravam variava bastante, devido à necessidade e disponibilidade dos armazéns da Guiné e da Índia em cada um dos anos em que eram constituídas).

[8] A fortaleza de São Julião da Barra (São Gião), situada numa ponta rochosa, à beira da água, dispunha dos seus meios de defesa principalmente frente ao mar, dominando a entrada da barra do Tejo. Foi iniciada em 1553 e, em 1562, era dirigida pelo arquiteto Miguel de Arruda, tendo a obra sido declarada terminada, em 1568, no reinado do cardeal-rei D. Henrique.

[9] Construído no século XVI, o forte ou castelo de São Brás é a única fortificação da Idade Moderna que ainda está de pé na Ilha de São Miguel. Foi construído para proteger a cidade de Ponta Delgada contra os ataques de corsários e de piratas. Desempenhou um papel crucial na segurança e defesa da cidade devido à sua localização estratégica.

[10] O forte ou castelo de São Sebastião, localiza-se sobranceiro ao porto de Pipas, na costa sul da Ilha Terceira, nos Açores. Também foi construído no século XVI e representava um novo conceito de fortificação costeira podendo cruzar fogos com a artilharia do Monte Brasil para a defesa do porto, na altura o embarcadouro principal do comércio internacional marítimo.

[11] O fato é explicado à luz da estratégica aliança marítima luso-britânica estabelecida no tratado de Windsor, de 1386, que se insere num âmbito mais vasto de alargamento das relações diplomáticas de Portugal com a Europa dos séculos XIV e XV.

[12] O primeiro sonho ibérico sob a égide portuguesa desenrolou-se com a questão da sucessão em Castela por morte de Henrique IV. O casamento do rei D. Afonso V com a sobrinha D. Joana a Beltraneja supunha a formação de um bloco atlântico, com a união de Castela e Leão a Portugal, em reação a um forte bloco aragonês resultante do casamento de Isabel de Castela com Fernando II de Aragão, que foi o que veio a triunfar.

[13] Aqui se enquadram, também, as quatro alianças matrimoniais efetuadas no reinado do rei D. João III: o próprio casamento do rei com D. Catarina, irmã do imperador (1525); o casamento de Carlos V (e I de Espanha) com D. Isabel irmã do rei de Portugal (1526), de que nasceria Filipe II de Espanha, futuro rei de Portugal após a morte do cardeal-rei D. Henrique e da derrota de D. António prior do Crato; o casamento do filho e herdeiro do imperador, Filipe II (de Espanha) com D. Maria, filha do rei D. João III (1543); e, por último, o casamento do malogrado infante D. João, herdeiro da Coroa portuguesa, com D. Joana de Áustria, filha de Carlos V (1552), união da qual nascerá o rei D. Sebastião, o Desejado (em 1554).

[14] Tendo como referência o Regimento de Ordenanças, de 1506 e a Lei das Ordenanças sobre Cavalos e Armas, de 1549; em 1569, foi promulgada a Lei das Armas que cada pessoa he obrigada a ter em todos os reinos e Senhorios de Portugal; em 1570, foi promulgado o Regimento dos Capitães-mores e mais capitães, e officiais das companhias, que regulamentava a lei anterior; em 1571, a Provisão sobre os oficiais de fazer limpar e guarnecer armas, bem como a Lei de como ham de hir armados os Nauios, que destes Reinos nauegarem; em 1572, foi promulgado o Regimento & statutos sobre a reformação das tres ordes militares; em 1574, pela Provisão sobre Ordenanças, foram explicitadas algumas decisões tomadas no regimento de 1570, e que, por certo, terão decorrido, muito naturalmente, da viagem de inspeção efetuada no sul do país, no ano anterior pelo rei D. Sebastião.

[15] Um procedimento semelhante, tinham tido anteriormente os espanhóis ao construírem, nas suas costas mediterrânicas, as conhecidas torres almenaras (conhecidas e adotadas mais tarde pelos ingleses como martello towers). As torres almenaras tinham uma dupla função de vigilância e de defesa, pois na sua cobertura dispunham de um canhão que além de fazer tiro, interditando determinado sector, servia também para dar o alarme às populações ribeirinhas.

[16] Muitos navios ao sair de Lisboa fundeavam em Cascais e faziam desembarcar bocas de fogo e outros apetrechos de artilharia para ganharem espaço para as mercadorias que lhes davam lucro comercial, arriscando, assim, a ficar à mercê dos imponderáveis da viagem.

[17] Esta fortificação foi ampliada nos reinados dos reis D. João II, D. Manuel I e D. Sebastião I, os monarcas que mais se preocuparam com a sua importância estratégica, tendo sofrido adaptações sucessivas às novas técnicas militares de defesa do litoral, o que demonstra bem a sua importância na defesa marítima de Setúbal. Em 1572, concluiu-se o projeto, dirigido por Afonso Álvares, para remodelação da torre joanina e os edifícios anexos foram protegidos por uma cerca abaluartada de traçado moderno. Esta fortificação também tinha como objetivo fazer o registo dos navios e outras embarcações que pretendiam passar a barra.

[18] Este forte denominado também Forte da Marinha, construído no reinado do rei D. Manuel I, situava-se junto ao mar no local da atual fortaleza, o forte de Santiago. Protegia a vila de Sesimbra e os seus pescadores dos piratas e das suas incursões navais.

[19] Obra de Afonso Álvares, concluída em 1572, passando a partir daí a chamar-se torre ou fortaleza de São Sebastião de Caparica.

[20] Francisco de Holanda, engenheiro militar que estudara em Itália, era filho do também engenheiro militar flamengo António de Holanda, ao serviço de Portugal desde o reinado de D. Manuel I.

[21] A fortaleza de Peniche situa-se na ponta sueste da respetiva península, sobre a sua escarpa rochosa e a do Ilhéu do Portinho com a qual comunica. A construção fora solicitada por D. Afonso de Ataíde, conde da Atouguia, tendo sido interrompidas as obras cerca de 1577, quando partiu para o Oriente. Na altura já estava pronto o baluarte Redondo.

[22] A muralha da vila de Cascais foi construída entre 1364 e 1370. Tinha sete torres, sendo as do lado nascente circulares, com barbacã junto à praia, com uma porta única. O castelo era de planta semicircular, com face direita voltada para o mar, com sete torres, duas quadrangulares e cinco circulares.

[23] O cardeal-rei D. Henrique tinha sido regente na menoridade de D. Sebastião, sucedendo a sua avó D. Catarina de Áustria a partir de 1562, assegurando toda a gestão corrente do reino, sendo raríssimos os documentos efetivamente assinados pelo seu sobrinho-neto.

[24] Os escolhidos para Governadores do Reino foram: D. Jorge de Almeida, arcebispo de Lisboa; D. Francisco de Sá e Menezes, camareiro-mor e capitão da Guarda Real; D. João de Mascarenhas, mordomo-mor e vedor da Fazenda; Diogo Lopes de Sousa, governador da Casa do Cível; e João Telo de Menezes, presidente do Desembargo do Paço, que tinha sido embaixador de Portugal em Roma.

[25] Uma peste bubónica, iniciada em diferentes países da Europa, percorrera a Itália, a Alemanha, a Inglaterra e parte da França até chegar a Espanha e a Portugal, tendo alcançado Lisboa em setembro de 1579, com grande ímpeto, transmitindo-se, rapidamente, a todo o país e provocando um imenso número de vítimas, apesar de este não ser tão elevado como o da peste Grande de 1569.

[26] A sucessão régia, de acordo com o costume em prática seguia a ordem regular de primogenitura, e representação entre os legítimos descendentes do monarca reinante, preferindo sempre a linha anterior às posteriores e, na mesma linha, o grau de parentesco mais próximo ao mais remoto e, no mesmo grau, o sexo masculino ao feminino e, no mesmo sexo, a pessoa mais velha à mais nova. Extinta a linha da descendência do monarca reinante passaria a Coroa às linhas colaterais e, uma vez radicada a sucessão em linha, enquanto esta durasse, não entraria a imediata.

[27] No final de 1579, apesar de continuar a guerra da independência dos Países Baixos, iniciada em 1567, Filipe II ordenara que os terços veteranos espanhóis fossem trazidos de Itália, e que recrutassem infantaria italiana e mercenários alemães, que embarcaram para Cádis, Gibraltar e Cartagena. No início de fevereiro de 1580, Filipe II ordenou a mobilização de soldados em toda a Coroa de Castela. O duque de Medina-Sidonia recrutou cerca de 4.000 soldados na Andaluzia. Valladolid recrutou às suas próprias custas 400 soldados, que foram enviados para a Galiza onde se formou um pequeno exército sob o comando do Conde de Benavente. A marinha hispânica, composta por galés das frotas de Espanha, Nápoles e Sicília, reuniu-se em Porto de Santa Maria.

[28] D. Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, 3.º Duque de Alba, capitão-geral do exército espanhol da invasão de 1580, fora tutor de Filipe II e governador dos Países Baixos espanhóis, destacando-se pela dura repressão da revolta dos holandeses. Já com 70 anos de idade culminou a sua carreira com a fulgurante conquista de Portugal. Morreu em Lisboa em 1582.

[29] Segundo o relato coevo de António de Escobar, fidalgo que acompanhou a invasão, o duque de Alba entrou em Portugal com um exército espanhol de cerca de 23.000 homens, composto do comando e estado-maior, guarda real, 60 bocas-de-fogo de artilharia, 1300 sapadores, tropas de infantaria: o terço de Pedro de Médicis (italianos), o regimento de Jeronimo de Lodron (alemães), os terços espanhóis de Nápoles a 12 companhias, da Sicília a 3 companhias, da Lombardia a 4 companhias, do regimento Zapata a 14 companhias e o de Martin Argote a 11 companhias, os terços novos espanhóis de Luis Enríquez a 13 companhias, de Gabriel Niño a 11 companhias, de Antonio Moreno a 13 companhias e de Pedro de Ayala a 13 companhias, tropas de cavalaria: 10 companhias de homens de armas, 5 companhias de arcabuzeiros a cavalo, 4 companhias ginetes da Costa de Granada e 3 companhias da cavalaria ligeira; muitos carros e mulas.

[30] Nesta ordenança geral, destinada a orientar e regulamentar o comportamento do exército durante a invasão de Portugal, entre outras determinações constavam: regras de empenhamento, a manutenção da disciplina e a observância do catolicismo, o desejo de minimizar a violência, medidas para facilitar a incorporação pacífica e o tratamento dos rebeldes que se opunham pela força. Filipe estava consciente que o exército espanhol deveria evitar grande destruição, se quisesse ser bem recebido

[31] A armada comandada pelo marquês de Santa Cruz era composta, segundo a mesma crónica de António de Escobar, por 64 galeras reais, 21 naus de alto bordo, 63 chalupas, 9 fragatas de reconhecimento, 20 galeras do reino de Nápoles, 10 galeras da Sicília e 34 de Espanha sob o comando do duque de Medina-Sidonia, num total de 231 embarcações e muitas centenas de peças de artilharia. A dimensão das forças invasoras tentava, desde logo, dissuadir qualquer tentativa de reação por parte da fação do prior do Crato,

[32] D. Álvaro de Bazán, 1.º marquês de Santa Cruz, comandou a armada espanhola na invasão de 1580. Era veterano das guerras no Mediterrâneo contra as forças navais turcas do Império Otomano e foi o vencedor da batalha naval de Lepanto.

[33] D. António de Castro, 4.º conde de Monsanto e senhor de Cascais, tinha por dever conforme estabelecido no Regimento dos Capitães-Mores, (como todos os outros detentores de senhorios) organizar, armar ou mandar armar e sustentar a sua gente para policiar a vila e seu termo, e auxiliar o Soberano com essa gente, em caso de guerra, que aquartelaria no seu castelo. Mas o senhor de Cascais, tendo tomado o partido de Filipe, atuava como conselheiro dos espanhóis.

[34] Cascais foi uma exceção. Como já referido, Filipe queria receber a sua herança e não destruir um inimigo, pelo que proibira o saque de Lisboa, não obstante o protesto dos terços mercenários.

[35] O Conselho de assessores vinha na sequência do anterior sistema dos governadores, sendo o conselho constituído por Pedro de Alcáçova Carneiro; pelo bispo de Leiria, D. Pedro de Castilho, que também tinha sido bispo de Angra e que depois viria a ser vice-rei de Portugal; pelo jurista Paulo Afonso; por D. João da Silva, conde de Portalegre e neto de Diogo de Azambuja e por Duarte de Castelo Branco, meirinho-mor.

Coronel do Exército Português, Engenheiro Militar e membro da Ordem dos Engenheiros. Pós-graduado em Museologia e Museografia. Sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa, da Associação dos Arqueólogos Portugueses, da Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos e da Associação dos Amigos da Artilharia de Costa Portuguesa. Membro do Conselho Científico da CPHM.